X

COTE D’IVOIRE : Laurent Gbagbo l’homme qui « a mené (ses) combats »

Date

« J’ai mené mes combats à moi sans rien attendre des autres. Assumez vos combats à vous sans attendre l’impossible de moi ».

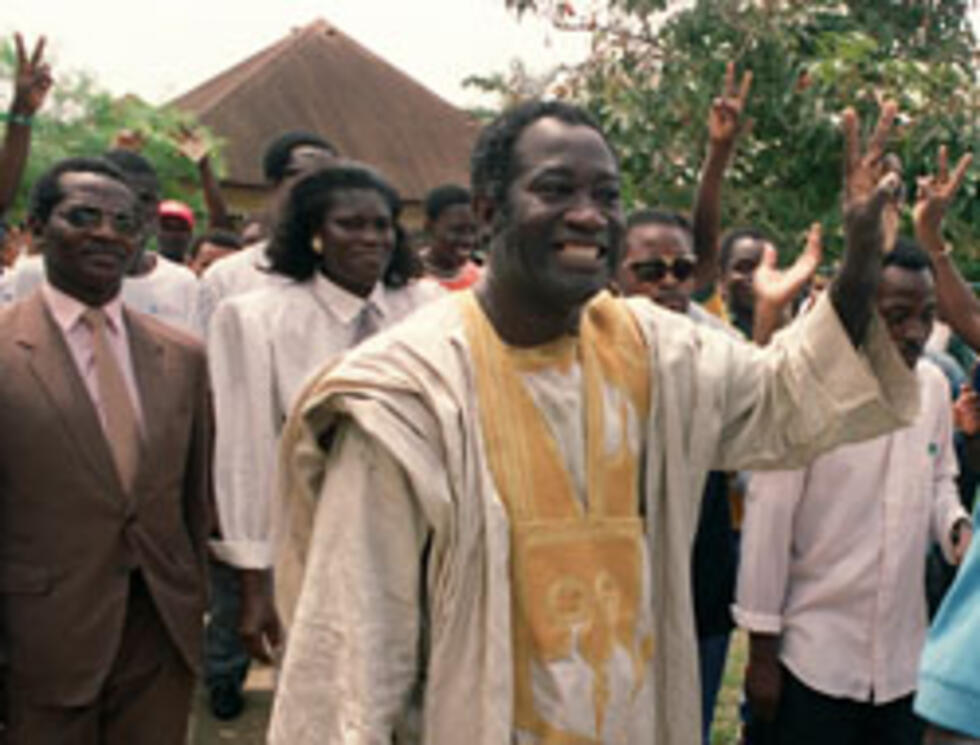

Cette phrase, prononcée par Laurent Gbagbo lors de son entretien avec Alain Foka, le 22 octobre 2025, résonne comme un testament politique et moral. Derrière la simplicité du propos se cache une profonde leçon de responsabilité, adressée à ses partisans, mais aussi, à toute une génération d’Africains habitués à attendre leur salut d’un homme providentiel (sur notre photo, l’investiture de Laurent Gbagbo le 26 octobre 2000. Simone Gbagbo, à ses côtés, devient la première dame de Côte d’Ivoire).

Laurent Gbagbo, à travers sa vie et son parcours, a incarné la résistance, la conviction et le courage politique. Mais, son histoire montre, aussi, les limites d’un peuple qui peine à se réinventer et à prendre le relais de ceux qui l’ont inspiré.

De l’exil de 1982 à l’interview de 2025, le fil rouge de son existence est clair : Gbagbo s’est battu, souvent seul, là où d’autres ont préféré attendre.

Le parcours d’un combattant de la liberté

En 1982, à 37 ans, avec l’accord de ses camarades, Laurent Gbagbo prend le chemin de l’exil. Ce départ n’était pas une fuite mais un acte de résistance et « un acte pédagogique ». Enseignant et militant, il s’opposait non pas à la personne de Félix Houphouët-Boigny, mais, à sa politique jugée autoritaire et conservatrice. C’était l’époque du parti unique, où toute voix discordante était perçue comme une menace. L’exil marqua le début d’un long combat pour la démocratie et le multipartisme en Côte d’Ivoire. C’est à ce moment que fut créé le Mouvement d’initiative pour les droits démocratiques (MIDD) avec les Ahoua Don Mello, Maurice Lohourignon, Albert Fian et Guy Labertit.

Six ans plus tard, en 1988, Gbagbo rentre au pays. En 1990, contre l’avis de ses camarades de la Gauche ivoirienne (Francis Wodié, Zadi Zaourou et Bamba Moriféré) qui ne voulaient pas cautionner la fausse élection démocratique de 1990, il affronte Houphouët. Ce fut son premier grand combat public, mené sans illusion mais avec conviction.

Deux ans plus tard, en 1992, il fut emprisonné après une marche de protestation organisée par son parti, le FPI, marche que le régime avait infiltrée de casseurs pour mieux le discréditer. Gbagbo, Simone, René Degni-Segui et d’autres payèrent cher leur témérité. Il refusa ensuite d’entrer dans le gouvernement de Konan Bédié, successeur d’Houphouët, préférant l’opposition à la compromission. Puis, en 1995, il boycotta avec le RDR l’élection présidentielle, au prix d’une nouvelle marginalisation politique.

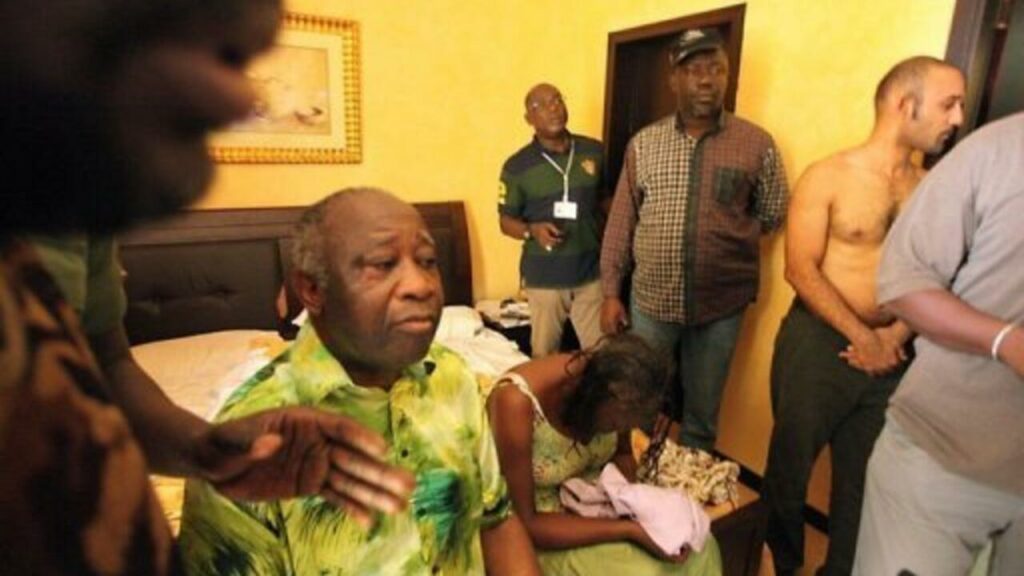

Le tournant décisif vint en octobre 2000. Après vingt ans de lutte, Gbagbo accéda enfin au pouvoir, soutenu par sa fidèle épouse, Simone Ehivet, par Abou Drahamane Sangaré, par Ouraga Obou et d’autres compagnons de la première heure. Mais, son règne fut rapidement contesté, miné par des attaques extérieures. Le 11 avril 2011, la résidence présidentielle fut bombardée et Gbagbo fut arrêté, puis, déporté à La Haye. Dix années d’épreuve et d’humiliation suivirent.

L’homme d’Etat face à l’usure du temps

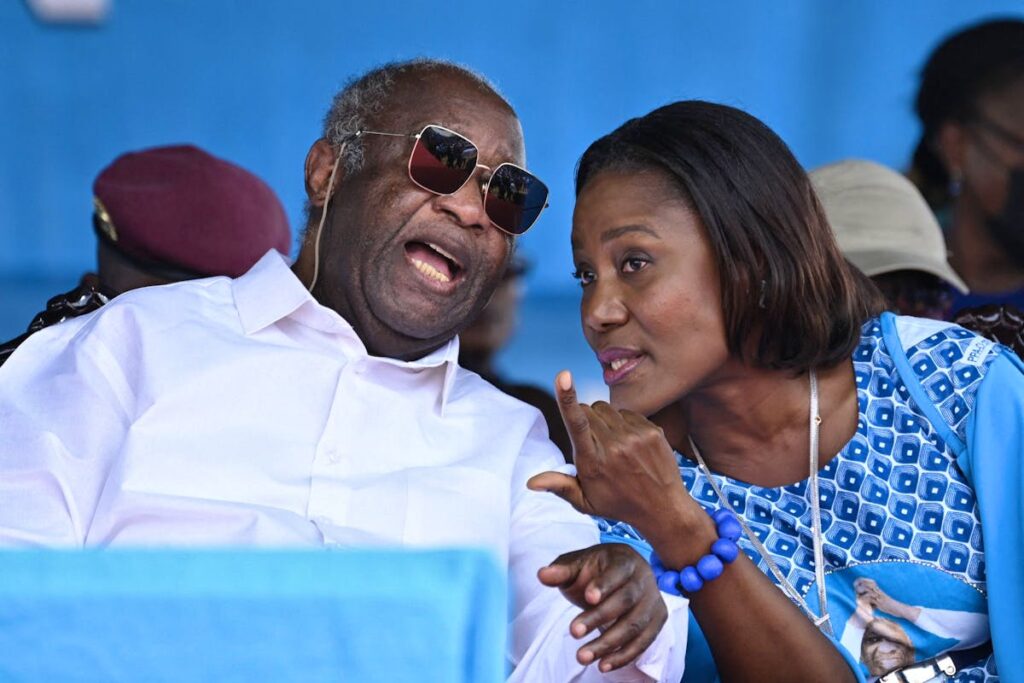

Quand Gbagbo revint en Côte d’Ivoire en 2021, il avait 76 ans. L’âge, la prison et les années d’exil avaient laissé des traces visibles. Il parlait lentement, se déplaçait difficilement, semblait fatigué. Malgré cette fragilité, une grande partie de ses partisans espérait encore qu’il reprendrait la lutte avec la même vigueur qu’autrefois. Ce fut une erreur de perception et de responsabilité.

L’homme avait changé, non pas, dans ses convictions, mais, dans sa mission. A cet âge et après de telles épreuves, il ne pouvait plus être le chef de guerre d’hier. Or, au lieu de comprendre ce passage de relais nécessaire, ses partisans s’accrochèrent à son nom comme à un talisman.

Beaucoup avaient 50, 60 ou 70 ans, mais, continuaient à se cacher derrière lui. Ils attendaient de Gbagbo qu’il fasse ce qu’eux-mêmes n’osaient pas faire. Comme des enfants refusant de grandir, ils espéraient son retour triomphal pour retrouver les avantages perdus : Postes, privilèges, reconnaissance. Pourtant, Gbagbo avait été clair dès les années 2000 : Il avait toujours dit à ses compagnons de « l’enjamber » s’il tombait, c’est-à-dire, de continuer le combat sans lui. Mais, personne ne l’a fait. La lutte est restée suspendue à son nom, comme si la Côte d’Ivoire politique s’était figée dans l’attente du retour du père.

Le mythe du sauveur et la peur de la responsabilité

Cette situation illustre un mal profondément ancré dans la culture politique ivoirienne — et africaine en général : L’attente du sauveur. On a longtemps dit « Houphouët ou rien », puis « Gbagbo ou rien » (GOR). Ce slogan, devenu mot d’ordre de fidélité, s’est transformé en piège. Car attendre indéfiniment un homme, c’est refuser de se prendre en charge.

Le désaveu exprimé par Gbagbo dans son entretien avec Alain Foka prend alors tout son sens. En affirmant qu’il a mené ses combats sans rien attendre des autres, il semble dire à ses partisans : « Vous avez eu tort de m’attendre. Vous auriez dû mener vos combats, inventer vos propres stratégies, assumer votre part de l’histoire. »

Mais, cette exhortation à l’autonomie politique reste difficile à entendre. La plupart des cadres et militants du PPA-CI préfèrent rester dans la zone de confort de la vénération. Lorsqu’Ahoua Don Mello a simplement proposé d’envisager deux ou trois candidatures de précaution, au cas où celle de Gbagbo serait rejetée par le Conseil constitutionnel, il a été traité de traître. Ce réflexe traduit la difficulté de nombreux militants à se libérer d’un culte de la personnalité devenu paralysant.

Or, la véritable fidélité à un leader, ce n’est pas de l’attendre, mais, de prolonger son combat. Gbagbo n’a jamais été un homme d’attente : Il a toujours agi. Il a affronté Houphouët, Bédié, Ouattara et même la communauté internationale. Ceux qui prétendent marcher dans ses pas devraient s’inspirer de cette audace plutôt que de sa légende.

Une leçon politique et morale pour les générations à venir

L’histoire de Laurent Gbagbo n’est pas seulement celle d’un homme, mais, celle d’une philosophie politique. Elle enseigne que la liberté n’est pas donnée, mais conquise, et qu’aucune libération ne peut être durable si elle dépend d’un seul individu.

Les nouvelles générations d’Ivoiriens devraient retenir de lui, non pas, le mythe du résistant éternel, mais, la valeur du courage individuel et de la responsabilité collective. Gbagbo a été un modèle d’endurance et de conviction, mais, il ne peut être le seul acteur de l’avenir de la Côte d’Ivoire. Ceux qui se réclament de lui doivent apprendre à inventer une nouvelle voie, adaptée à leur époque.

L’Afrique, trop souvent, se prive de renouvellement parce que ses héros refusent de vieillir dans la conscience de leurs partisans. Or, le véritable héritage d’un leader, c’est la capacité de son peuple à continuer la lutte sans lui. Dans cette perspective, la phrase de Gbagbo est un appel à la maturité politique, à la fin de la dépendance affective et à la prise de responsabilité.

L’interview de Laurent Gbagbo avec Alain Foka, le 22 octobre 2025, n’est pas une simple conversation médiatique. C’est un moment de vérité, un miroir tendu à ses partisans et à toute la classe politique ivoirienne. Gbagbo y apparaît, non plus, comme un chef de parti, mais, comme un sage, désireux de transmettre une ultime leçon : Le combat politique est personnel avant d’être collectif, et nul ne peut déléguer son courage à autrui.

L’homme a mené sa bataille avec ses forces, ses erreurs et ses convictions. Ceux qui l’ont attendu trop longtemps doivent, désormais, comprendre que le temps du disciple est révolu. Vient celui du citoyen.

L’avenir de la Côte d’Ivoire ne dépendra pas d’un nom, mais, d’une conscience collective, capable de se lever sans attendre le retour de quiconque.

En définitive, la phrase de Gbagbo devrait être méditée comme un appel à l’autonomie : « J’ai mené mes combats à moi sans rien attendre des autres. Assumez vos combats à vous sans attendre l’impossible de moi ». C’est le résumé d’une vie, mais aussi, un programme politique et moral pour un peuple qui doit enfin apprendre à marcher debout, sans tuteur et sans idole.

Jean-Claude DJEREKE

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)