X

IDEES NEUVES : Frantz Fanon, cent ans d’un combat pour l’humain

Date

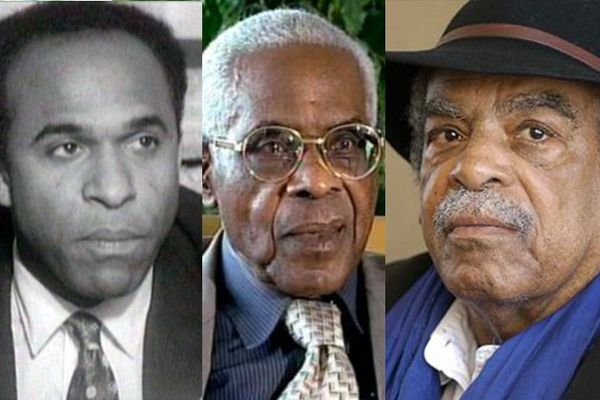

Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu cent ans. Cent ans après sa naissance, la pensée de cet intellectuel, psychiatre, militant anticolonialiste et humaniste reste brûlante d’actualité. Sa vie fut brève – il meurt à 36 ans – mais intense, marquée par un engagement total pour la dignité humaine. En choisissant de renoncer à sa nationalité française pour rejoindre la lutte du peuple algérien contre la colonisation, Fanon a incarné jusqu’au bout le refus de la soumission et le combat pour la liberté.

Aujourd’hui, il nous invite encore à interroger notre monde postcolonial, nos modèles politiques, nos illusions universalistes et notre rapport à la violence, à l’identité et à l’histoire. Fanon n’est pas que la révolte du colonisé. C’est aussi un appel à un humanisme radicalement nouveau, concret, nourri de toutes les cultures et de toutes les blessures.

Fanon n’a pas attendu d’être un militant politique pour penser et ressentir profondément l’injustice. Dès l’âge de 18 ans, alors engagé dans l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale, il découvre l’ampleur du racisme structurel. Le jeune Martiniquais comprend vite que la République française, dont il a défendu les idéaux contre le nazisme, ne lui offrira jamais la pleine reconnaissance de son humanité. Cette désillusion fait basculer Fanon de l’universalisme abstrait au combat pour une libération concrète.

Dans « Peau noire, masques blancs » (Seuil, 1952), il dénonce avec une rare lucidité la violence psychologique du racisme, le mal-être du Noir enfermé dans un imaginaire imposé par le colon. Il écrit : « Chaque fois qu’un homme a fait triompher la dignité de l’esprit, chaque fois qu’un homme a dit non à une tentative d’asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. »

Cette phrase contient en germe toute sa vision de l’homme : un être libre, digne, qui ne se laisse pas réduire à une couleur de peau, une culture assignée ou une condition imposée. Etre humain, pour Fanon, c’est dire non à l’asservissement de l’autre, c’est refuser la hiérarchie des races, des civilisations ou des systèmes de domination.

Contre la négritude close, pour un universel concret

Contrairement à certains de ses contemporains antillais, Fanon refuse de se réfugier dans une négritude identitaire. Il admire Aimé Césaire, mais refuse de s’enfermer dans une identité noire figée ou romantisée. Son combat est ailleurs. Il vise un universel concret, que Césaire lui-même décrivait dans sa « Lettre à Maurice Thorez » comme « un universel riche de tout le particulier, de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers ».

Fanon ne veut pas que les anciens colonisés remplacent une domination par une autre. Il veut qu’ils inventent un autre monde. C’est tout le sens de son rejet final de l’Europe, tel qu’il l’exprime dans la conclusion de « Les Damnés de la Terre » : « Quittons cette Europe. Ne suivons pas cette Europe carnassière, cynique et violente… Refusons de reproduire son modèle. »

Il ne s’agit pas, pour Fanon, de haïr l’Europe, mais de refuser de l’imiter. La libération, pour lui, n’est pas simplement politique mais existentielle, culturelle, anthropologique. C’est un arrachement à l’aliénation coloniale, le refus de l’imitation servile des anciens maîtres.

Une lutte pour la dignité, la culture et la mémoire

Dans « Les Damnés de la Terre », écrit en Tunisie après son expulsion d’Algérie, Fanon approfondit son analyse. Pour lui, la colonisation n’est pas seulement une domination politique et économique mais un processus de négation totale car elle détruit les cultures, efface les histoires, impose une image d’infériorité que les colonisés finissent par intérioriser.

Face à cela, Fanon propose une lutte pour la réappropriation de soi : il faut retrouver sa langue, sa mémoire, ses traditions – non pas pour se replier sur soi, mais pour se reconstruire collectivement. Il insiste sur la nécessité d’une culture nationale vivante, tournée vers l’avenir, qui permette aux peuples colonisés de se reconnaître et de se rassembler autour d’un projet émancipateur.

Sa vision n’est pas nostalgique. Fanon ne demande pas de revenir à un passé idéalisé, mais de partir du réel, du vécu des colonisés pour créer un nouveau sens, une nouvelle conscience. Il appelle aussi à une solidarité internationale entre les peuples colonisés. Il ne conçoit pas l’émancipation comme une aventure solitaire.

La question des réparations

Fanon pose la question des réparations dans « Les Damnés de laTerre ». Pour lui, la colonisation et l’esclavage ne peuvent pas être effacés par une simple indépendance juridique. Il insiste sur le fait que les pillages, les massacres, l’esclavagisme ont enrichi les puissances impérialistes au prix de souffrances incalculables. Il pense donc qu’une vraie justice exige des réparations, au nom de la mémoire, de la dignité et de la vérité.

Dans « Les Damnés de la Terre », il écrit : « Les gouvernements des différentes nations européennes ont exigé des réparations […] Pareillement, nous disons que les Etats impérialistes commettraient une grave erreur s’ils se contentaient de retirer de notre sol les cohortes militaires […] La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. »

Ces propos, souvent oubliés, résonnent encore aujourd’hui dans les débats contemporains sur la restitution des œuvres d’art, la dette coloniale, les réparations financières ou symboliques. Fanon nous rappelle que la décolonisation n’est pas achevée tant que les rapports économiques et symboliques de domination persistent.

La tentation et les limites de la violence

L’un des aspects les plus controversés de la pensée fanonienne reste sa réflexion sur la violence. Fanon considère que, dans le cadre colonial, la violence est structurelle et que répondre par la violence devient alors une manière de se réapproprier son humanité. « La violence est l’homme réhabilité », écrit-il. Mais cette position a suscité de nombreuses critiques. Certains lui reprochent de glorifier la violence révolutionnaire, de l’ériger en mythe rédempteur, au détriment d’autres formes de résistance : culturelles, spirituelles, éducatives, politiques. Il est vrai que Fanon, dans l’urgence de la lutte algérienne, privilégie l’action directe. Cela peut apparaître aujourd’hui comme une vision partielle, inadaptée aux luttes contemporaines.

Cependant, réduire Fanon à un théoricien de la violence serait injuste. Sa pensée est aussi un cri contre l’inhumanité du système colonial, une tentative désespérée de rendre sa dignité à celui qui en a été dépossédé. Fanon ne glorifie pas la violence gratuite. Il en souligne les dangers, les impasses possibles. Il sait que la libération n’est pas garantie par les armes, mais par un profond changement de conscience.

Un solitaire universel

Aimé Césaire, dans la revue « Présence Africaine » en 1962, quelques mois après la mort de Fanon, écrivait :

« Fanon a vécu jusqu’au bout son destin de paladin de la liberté […] Il est mort en soldat de l’Universel. Le tragique ? C’est que sans doute cet Antillais n’aura pas trouvé des Antilles à sa taille et d’avoir été, parmi les siens, un solitaire. »

Ces mots disent tout : la grandeur de Fanon, mais aussi sa solitude. Trop radical pour les modérés, trop antillais pour certains Africains, trop révolutionnaire pour les intellectuels bourgeois, trop critique pour les militants dogmatiques… Fanon dérangeait. Il a fini isolé, malade, exilé – mais fidèle à sa vision.

Conclusion

Cent ans après sa naissance, la voix de Fanon continue de résonner. Ses appels à fuir les modèles européens, à construire un monde fondé sur la dignité et la pluralité, trouvent un écho dans les luttes décoloniales, dans les mouvements pour la justice raciale, écologique et sociale. Les peuples du Sud global, les diasporas, les opprimés de toutes sortes redécouvrent Fanon comme un compagnon de route, un éclaireur de conscience.

Certes, sa pensée a des limites. Elle est marquée par l’urgence, parfois, excessive, d’une époque de feu. Mais, elle nous oblige à poser les bonnes questions : qu’est-ce qu’être libre ? Comment se défaire de l’aliénation ? Peut-on penser l’universel sans effacer les différences ? Comment rendre à chaque être humain sa dignité, sa voix, son histoire ?

Jean-Claude Djéréké

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).