X

COTE D’IVOIRE : L’opposition face au défi de l’unité après une élection contestée

Date

Le Conseil constitutionnel, à l’issue du processus de validation des candidatures à l’élection présidentielle, avait retenu cinq candidats, dont quatre issus de l’opposition. Cette décision, en apparence équilibrée, a pourtant suscité une vive controverse. En effet, les partisans des candidats non retenus y ont vu une manœuvre politique destinée à donner une façade démocratique à un scrutin déjà joué d’avance. Selon eux, la sélection de certains opposants n’était qu’une stratégie du pouvoir en place pour légitimer une élection verrouillée et sans véritable enjeu.

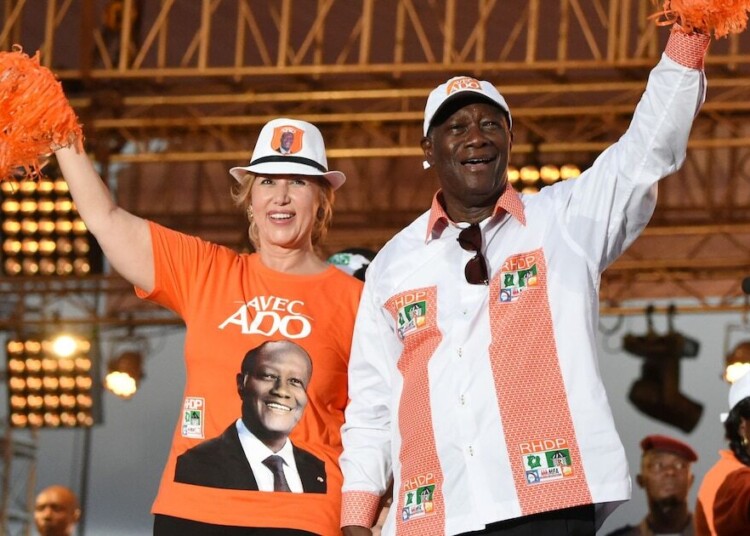

Dans ce contexte tendu, les militants des candidats écartés ont rapidement traité les candidats de l’opposition validés de « traîtres » et « d’accompagnateurs du président sortant ». Ils les accusaient d’avoir pactisé avec le pouvoir et de servir de caution à une mascarade électorale. Leurs parrainages, jugés « suspects », furent considérés comme la preuve d’arrangements occultes. Ces partisans estimaient que les candidats retenus devaient se retirer purement et simplement du scrutin, convaincus que la victoire du président sortant était déjà acquise avant même le vote (sur notre photo, Alassane Ouattara et son épouse Dominique, qui écrase la vie politique dans le pays).

Face à ces accusations, les partisans des candidats retenus ont vivement réagi. A leurs yeux, ceux dont les candidatures avaient été rejetées étaient simplement de mauvais perdants. Ils rappelaient que, si les dossiers de Gbagbo, Thiam ou Affi N’Guessan, avaient été validés, ces derniers auraient bel et bien participé à la même élection qu’ils dénonçaient comme « pliée ». Ils considéraient que refuser de soutenir l’un des candidats d’opposition validés revenait à offrir un boulevard au président Ouattara, en le laissant concourir presque seul.

Ainsi, au lieu de présenter un front uni face au pouvoir, l’opposition ivoirienne s’est déchirée en public, chaque camp accusant l’autre de trahison, d’arrogance ou d’opportunisme. Cette division a profondément fragilisé la crédibilité du discours d’alternance et a découragé une grande partie de la population, déjà, désabusée par les crises politiques répétées. Le climat préélectoral s’est donc installé sous le signe de la méfiance mutuelle, au détriment d’une stratégie collective susceptible de peser face au régime en place.

Un scrutin sans véritable compétition

L’élection du 25 octobre 2025 s’est tenue dans une atmosphère morose et sous tension. Comme beaucoup s’y attendaient, la participation fut faible dans plusieurs régions, notamment, dans les bastions de l’opposition. Trois jours plus tard, la Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé la victoire d’Alassane Ouattara avec 89,77 % des voix. Mais, pour nombre d’observateurs, il ne s’agissait pas d’une véritable victoire électorale, car il n’y a pas eu d’élection à proprement parler.

En effet, la plupart des grands candidats avaient été écartés, vidant le scrutin de sa substance. De plus, de graves irrégularités ont été signalées dans plusieurs localités. A Kounahiri et à Cocody, par exemple, on a compté plus de votants que d’inscrits sur les listes électorales — un phénomène déjà observé dans certaines zones du Nord lors de la présidentielle de 2010. Ces anomalies ont alimenté le sentiment d’un processus électoral truqué, destiné à conforter un pouvoir déjà solidement installé. Après la mort d’un gendarme et d’un manifestant dans le Sud et le Centre-Ouest du pays, plusieurs personnes ont perdu la vie à Nahio. A cela s’ajoute un déséquilibre flagrant des moyens : Les candidats de l’opposition ont disposé de ressources financières et logistiques largement inférieures à celles du président sortant, qui a pu mobiliser l’appareil d’Etat à son avantage. Dans ces conditions, la compétition électorale ne pouvait être ni équitable ni transparente. Ce constat explique pourquoi une grande majorité d’Ivoiriens a choisi le boycott plutôt que la participation à ce qu’ils percevaient comme une simple formalité institutionnelle.

Après la fausse victoire, quel avenir pour l’opposition ?

Face à cette situation, une question cruciale se pose : Que doit faire l’opposition ivoirienne maintenant ? Deux voies s’offrent à elle, et le choix entre les deux déterminera sans doute l’avenir politique du pays.

La première option, celle de la division et de la querelle permanente, consisterait à poursuivre les accusations mutuelles. Chaque camp continuerait à reprocher à l’autre son manque de loyauté ou de lucidité, pendant que le pouvoir en place consoliderait tranquillement sa position pour les cinq prochaines années. Ce scénario, malheureusement familier dans l’histoire politique ivoirienne, ne ferait que prolonger la domination sans partage du régime et le découragement du peuple.

La seconde option, bien plus exigeante, mais aussi, plus porteuse d’espoir, serait celle de l’unité et de la réflexion commune. L’opposition, dans toute sa diversité, doit faire son examen de conscience et reconnaître que sa stratégie n’a pas été à la hauteur des défis du moment. Aucun parti, aucune figure politique, ne peut à lui seul affronter un pouvoir solidement enraciné, disposant de l’appareil administratif, financier et sécuritaire du pays. Le salut ne viendra que d’un front commun, bâti sur la confiance, le dialogue et la mise en avant de l’intérêt national au-dessus des ambitions personnelles.

Le Front commun, qui regroupe le PDCI et le PPA-CI, a déjà appelé à l’annulation du scrutin et à la reprise des élections dans des conditions véritablement démocratiques. Cette position, loin d’être extrémiste, répond à une exigence de justice et de transparence. Au lieu de féliciter Ouattara — ce qui n’aurait aucun sens alors qu’une large majorité d’Ivoiriens a boycotté ce semblant d’élection —, tous les candidats de l’opposition devraient se rallier à cette demande.

Il est urgent que les leaders politiques se retrouvent autour d’une même table, non pas, pour se partager des postes, mais, pour réclamer des réformes structurelles : Une nouvelle Commission électorale indépendante, réellement neutre et équilibrée ; un redécoupage électoral juste, tenant compte de la représentativité réelle des populations ; une révision transparente des listes électorales et une allocation équitable des moyens de campagne à tous les candidats.

Une telle concertation, associant également la société civile et les organisations religieuses, permettrait de recréer la confiance entre les acteurs politiques et d’éviter que les prochaines élections ne soient une répétition du même scénario. C’est à cette condition seulement que la Côte d’Ivoire pourra tourner la page des élections truquées et des crises postélectorales.

L’urgence d’une conscience collective

L’élection présidentielle du 25 octobre restera dans les mémoires comme celle d’un rendez-vous manqué. Manqué pour la démocratie, manqué pour la réconciliation nationale, manqué pour la crédibilité du processus électoral. Mais ce constat, aussi amer soit-il, peut encore servir de point de départ pour une renaissance politique.

L’opposition ivoirienne a désormais une responsabilité historique : Choisir entre la dispersion stérile ou l’unité stratégique. Si elle reste divisée, elle laissera le champ libre à un pouvoir autoritaire et à un système verrouillé. Si, au contraire, elle se rassemble autour d’un projet commun de justice et de réforme, elle pourra redonner espoir à un peuple fatigué, mais toujours avide de liberté et de dignité.

Le moment est venu de dépasser les rancunes personnelles et les calculs électoraux pour embrasser l’intérêt supérieur de la nation. L’histoire retiendra non pas ceux qui ont le plus insulté, mais ceux qui auront su tendre la main pour bâtir ensemble une Côte d’Ivoire réconciliée, démocratique et souveraine.

Jean-Claude DJEREKE

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).