X

NATIONALITE IVOIRIENNE ET AMBITION POLITIQUE : Deux poids, deux mesures ?

Date

A la faveur de renoncements successifs à la nationalité française de la part de personnalités politiques de premier plan comme Patrick Achi et Tidjane Thiam, les projecteurs se tournent désormais vers Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci a-t-il renoncé à sa seconde nationalité, en l’occurrence, voltaïque (burkinabè) ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi semble-t-il au-dessus des exigences légales auxquelles les autres doivent se soumettre ?

Une exigence constitutionnelle claire

La Constitution ivoirienne, dans son article 55, est sans équivoque : « le président de la République doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. » Cette clause, très discutée depuis des années, trouve son origine dans les conflits identitaires et politiques qui ont déchiré la Côte d’Ivoire au début des années 2000. L’idée était de garantir une certaine légitimité et loyauté nationale des dirigeants, en excluant toute allégeance étrangère potentielle. Cette exigence s’accompagne de dispositions du Code de la nationalité ivoirienne, qui ne reconnaît pas la double nationalité pour ceux aspirant à exercer les plus hautes fonctions de l’Etat. Ainsi, toute personne candidate à la présidence de la République doit renoncer formellement à toute autre nationalité étrangère avant de pouvoir prétendre à cette fonction.

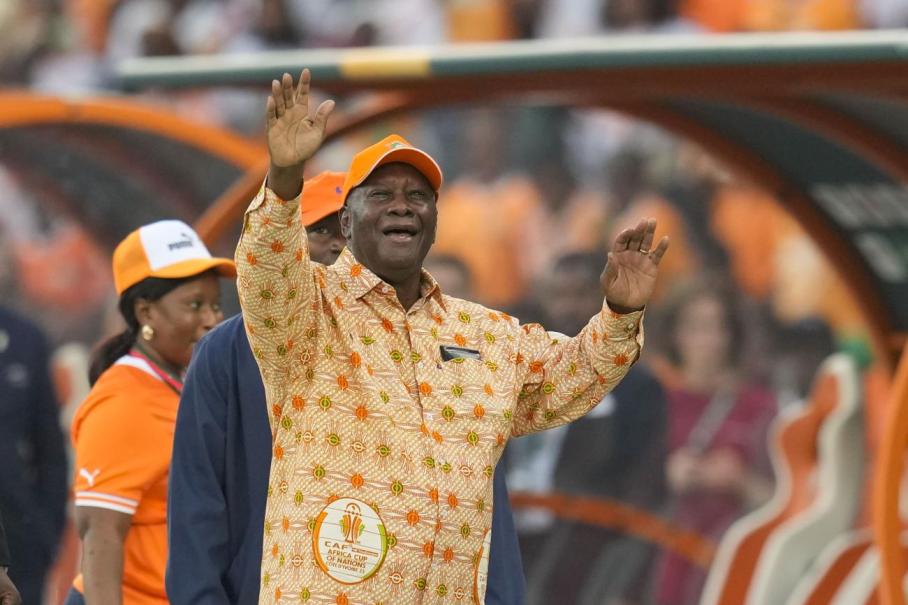

Patrick Achi et Tidjane Thiam, deux exemples récents (notre photo)

C’est dans ce contexte juridique que Patrick Achi, ancien premier ministre, a renoncé, le 12 août 2025, à sa nationalité française. Ce geste, hautement symbolique, vise à se conformer aux exigences constitutionnelles en vue d’une possible candidature aux prochaines élections présidentielles. Quelques mois plus tôt, en février 2025, c’est Tidjane Thiam qui avait entamé la même démarche. Sa libération officielle de la nationalité française a été confirmée le 20 mars.

Ces deux renoncements sont perçus par certains comme des actes de patriotisme et de respect des institutions. D’autres y voient un simple calcul politique. Quoi qu’il en soit, ils rappellent l’importance d’une règle du jeu politique claire, à laquelle personne ne devrait pouvoir déroger.

Alassane Ouattara et la question de la nationalité voltaïque

Mais, qu’en est-il d’Alassane Dramane Ouattara ? Depuis de nombreuses années, une controverse entoure son origine nationale, notamment, son lien avec la nationalité voltaïque (devenue burkinabè). Plusieurs documents et témoignages ont circulé au fil des années, mettant en cause la conformité de sa situation avec les exigences constitutionnelles ivoiriennes. Si ces allégations ont été à plusieurs reprises contestées ou minimisées par ses partisans, aucune preuve officielle de renoncement à une autre nationalité n’a été rendue publique.

Ce flou alimente les soupçons et fragilise la légitimité morale du président, surtout, dans un contexte où il envisage un quatrième mandat, en contradiction avec l’esprit — sinon la lettre — de la Constitution, qui ne prévoit que deux mandats présidentiels.

Il devient alors légitime de poser la question : pourquoi M. Ouattara devrait-il échapper à l’application rigoureuse de la loi ? Si Achi et Thiam, pour pouvoir être candidats, ont dû faire acte de renonciation, la même règle devrait logiquement s’appliquer au président sortant, quelle que soit sa position ou son bilan politique.

Le cas d’Alpha Condé

La situation n’est pas propre à la Côte d’Ivoire. D’autres pays africains ont déjà été confrontés à cette problématique de la double nationalité au sommet de l’Etat. L’exemple le plus frappant reste celui d’Alpha Condé, président de la Guinée, qui, avant de briguer la présidence, avait renoncé à sa nationalité française, conformément à la loi guinéenne.

Alpha Condé, bien que formé et établi en France pendant une grande partie de sa vie, n’a pas hésité à faire ce sacrifice politique et personnel pour respecter la loi de son pays. Ce précédent montre que la loi peut — et doit — s’appliquer à tous, quelles que soient l’envergure ou l’histoire personnelle des individus concernés.

Un besoin de clarté juridique

La perspective d’un quatrième mandat d’Alassane Ouattara, alors même que le débat sur la nationalité est relancé, nourrit un climat de suspicion et de frustration parmi une partie croissante de la population. Beaucoup s’interrogent : la loi est-elle faite pour certains et non pour d’autres ? La Constitution ne devrait-elle pas être un socle commun, inaliénable, au-delà des intérêts personnels et des calculs politiques ?

La crédibilité des institutions démocratiques repose en grande partie sur l’égalité de tous devant la loi, notamment, lorsqu’il s’agit des règles d’éligibilité. Si des figures comme Thiam ou Achi ont respecté les exigences constitutionnelles au prix d’une identité administrative étrangère, le président, Ouattara, plus que quiconque, se doit d’en faire autant, s’il veut éviter d’alimenter le sentiment d’injustice ou de duplicité.

L’exigence de cohérence et d’exemplarité

A l’approche de l’élection présidentielle de 2025, la question de la nationalité exclusive n’est pas un détail juridique. Elle constitue un test de cohérence, de transparence et d’exemplarité. Si la Constitution ivoirienne fixe une règle, cette règle doit s’appliquer sans distinction. Ce n’est qu’à cette condition que la confiance dans les institutions pourra être restaurée, et que le débat démocratique pourra se dérouler dans un climat apaisé. Le silence persistant sur la question de la nationalité d’Alassane Ouattara est un problème politique majeur. Il est urgent que la lumière soit faite, non seulement, par souci de légalité, mais aussi, par respect pour tous ceux qui, dans l’ombre ou sous les projecteurs, ont consenti aux sacrifices nécessaires pour se conformer à la loi. La loi est dure, certes, mais elle est la loi. Et elle doit s’appliquer à tous, sans exception.

Jean-Claude DJEREKE

est professeur à l’Université de Temple (Etats-Unis).