X

NATIONALITE : Quand des étrangers décident qui peut être Ivoirien

Date

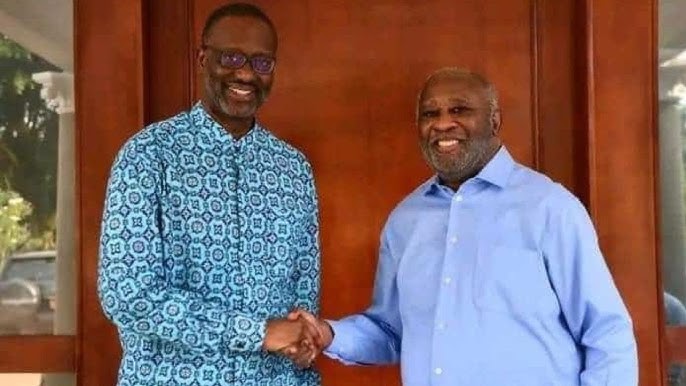

Le dimanche, 31 août 2025, sur le plateau de l’émission politique 360 diffusée par la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), Arthur Banga a fait une déclaration qui a suscité indignation et interrogation. Alors qu’il ne siège pas au Conseil constitutionnel, il a affirmé avec une étonnante assurance que Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo seraient recalés le 10 septembre prochain lors de l’annonce des candidatures retenues pour l’élection présidentielle. Une prédiction troublante, qui pose une série de questions fondamentales, non seulement, sur la crédibilité du processus électoral, mais aussi, sur la souveraineté du pays et l’identité nationale ivoirienne. Pourquoi Arthur Banga parle-t-il avec autant de certitude ? D’où tire-t-il son information ? Fait-il partie d’un cercle fermé d’initiés ?

L’analyste devenu militant politique ?

Arthur Banga (notre photo) est connu du grand public comme historien et enseignant, souvent, invité pour décrypter l’actualité politique sous un angle académique. Pourtant, lors de cette émission, son ton tranché et péremptoire a surpris. Il ne s’agit pas ici d’un simple commentaire ou d’une projection : il parle d’une certitude. Thiam et Gbagbo, dit-il, seront « recalés », sans conditionnel, sans nuance, sans même une hypothèse de réserve. Une telle déclaration soulève deux hypothèses : soit, Arthur Banga est au courant d’un verdict déjà acté en coulisse — auquel cas, l’indépendance du Conseil constitutionnel serait gravement compromise — soit, il laisse parler ses préférences politiques, au détriment de son objectivité d’analyste.

On peut alors se demander si, chez Arthur Banga, le militant n’a pas pris le dessus sur le chercheur. Car, en politique ivoirienne, les lignes sont souvent floues entre la science et l’engagement. Et, lorsque l’analyste devient acteur — consciemment ou non — le public n’a plus affaire à une analyse, mais, à une prise de position déguisée.

Le Conseil constitutionnel sous influence ?

La déclaration d’Arthur Banga est d’autant plus problématique qu’elle jette une lumière crue sur l’indépendance supposée du Conseil constitutionnel ivoirien. Selon les textes, cette institution devrait être le dernier rempart de la démocratie, une instance impartiale qui veille au respect de la Constitution. Mais, dans les faits, nombreux sont ceux qui considèrent qu’elle est devenue une simple chambre d’enregistrement des volontés du pouvoir exécutif, c’est-à-dire, du président sortant, Alassane Ouattara.

La présidente actuelle du Conseil, Chantal Camara, ancienne présidente de la Cour de cassation, est réputée proche du régime. Dès lors, la question se pose : Arthur Banga serait-il en contact avec elle ou ses collaborateurs ? Serait-il informé de décisions officieuses déjà prises, mais non encore rendues publiques ? Sa certitude ne peut reposer que sur deux choses : soit, une source bien placée dans les cercles du pouvoir, soit, une conviction partisane qui l’aveugle.

Dans un cas comme dans l’autre, cela en dit long sur le manque de transparence du processus électoral et sur la fragilité de la démocratie ivoirienne, toujours, prisonnière des calculs d’appareil.

Des “étrangers” pour juger les “fils du pays” ?

Au-delà des personnes, se pose une question de fond, beaucoup plus grave : la légitimité de certains à décider qui peut ou non être candidat à la présidence de la République en Côte d’Ivoire. Comment expliquer que des individus considérés comme des “fils d’étrangers” soient aujourd’hui en position de barrer la route à des figures historiques du pays comme Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam, tous deux nés sur le sol ivoirien, de parents ivoiriens, et ayant déjà occupé de hautes fonctions nationales ou internationales ?

La question de la nationalité d’Alassane Ouattara reste, elle, entourée d’un flou persistant. Beaucoup affirment qu’il n’a jamais officiellement renoncé à sa nationalité voltaïque (aujourd’hui burkinabè), ce qui constituerait une inéligibilité manifeste selon la Constitution ivoirienne. Et pourtant, il est non seulement président en exercice, mais encore, candidat à sa propre succession, avec la bénédiction du même Conseil constitutionnel qui pourrait rejeter Gbagbo et Thiam.

Comment expliquer cette incohérence juridique et politique ? Pourquoi la règle ne s’applique-t-elle pas à tous de la même manière ? Le droit ivoirien serait-il à géométrie variable ? Cette situation ne révèle-t-elle pas une instrumentalisation flagrante des institutions, au service d’intérêts particuliers ?

Une hospitalité à double tranchant ?

La Côte d’Ivoire est un pays hospitalier. Elle l’a prouvé à maintes reprises, en accueillant sur son sol des millions de ressortissants venus des pays voisins pour travailler, vivre, et parfois fonder des familles. Mais, aujourd’hui, certains Ivoiriens se demandent si cette hospitalité n’est pas en train de se retourner contre eux.

Car c’est un fait : dans les arcanes du pouvoir ivoirien, plusieurs figures influentes sont issues de familles d’origine étrangère, ou ont des liens forts avec des pays voisins. Et ce sont ces mêmes personnes — ou leurs relais dans les institutions — qui dictent désormais les règles du jeu électoral. L’ironie est amère : ce sont les “étrangers” qui décident de l’ivoirité des “fils du pays”.

Faut-il y voir une erreur historique ? Une naïveté politique ? Ou simplement une conséquence logique de décennies de brassage culturel et d’alliances d’intérêts ? Toujours est-il que cette situation nourrit un ressentiment croissant, une frustration identitaire qui pourrait exploser à tout moment.

Une démocratie confisquée ?

Les déclarations d’Arthur Banga, si elles se confirment le 10 septembre, marqueraient une nouvelle étape dans la confiscation du processus démocratique en Côte d’Ivoire. En excluant Thiam et Gbagbo, deux figures majeures du paysage politique national, le régime en place enverrait un signal clair : Seuls les candidats agréés par le pouvoir peuvent concourir. La démocratie serait alors réduite à une parodie, un théâtre dont les dés sont pipés avant même le lever de rideau.

Mais, au-delà des manipulations institutionnelles, c’est l’identité ivoirienne elle-même qui est en crise. Qui a le droit de représenter ce pays ? Et, surtout, qui décide ? Tant que ces questions ne seront pas posées de manière franche, inclusive et équitable, la Côte d’Ivoire restera prisonnière de ses démons : Ethnicisme, exclusion, instrumentalisation des lois, et violence politique.

Il est temps que le peuple ivoirien reprenne la parole. Pas pour rejeter les étrangers qu’il a toujours accueillis, mais, pour affirmer que l’égalité, la justice et la vérité ne sont pas des options — elles sont les fondations d’une nation libre et souveraine.

Jean-Claude DJEREKE

sst professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).