X

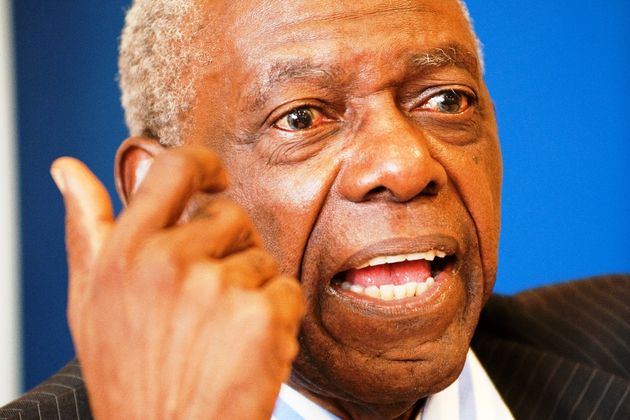

Accueil>Arts et Lettres>NECROLOGIE : Fabien Eboussi Boulaga, l’intellectuel libre et authentique s’en est allé

NECROLOGIE : Fabien Eboussi Boulaga, l’intellectuel libre et authentique s’en est allé

Date

Fabien Eboussi Boulaga a tiré sa révérence le 13 octobre 2018 à 84 ans. Il y a trois jours, pourtant, je réécoutais, quasi-religieusement, deux de ses conférences sur internet. Il y parlait avec ce calme, cette rigueur et cette précision qui le caractérisaient. On rendra un hommage mérité à cet intellectuel qui ne parlait jamais au hasard. Il sera célébré partout où il eut à poser ses pieds, et pas seulement dans son Cameroun natal, car il avait enseigné un peu partout : au Nigeria, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, etc. Pour ma part, j’ai pensé que la meilleure façon de lui exprimer ma gratitude était de partager ses meilleures intuitions et saillies sur le christianisme, la politique et les intellectuels en Afrique afin que ceux qui ne connaissent pas son œuvre aient envie de s’y plonger. Et c’est par une citation de Luc Ferry que je voudrais essayer d’entrer dans la pensée de l’enfant de Bafia.

Une déconstruction du discours missionnaire sur l’Africain

« Le Christ n’a bien évidemment jamais demandé à l’homme de se priver de son intelligence, encore moins de cesser de s’interroger. Toutes ses paraboles […] sont manifestement destinées à faire réfléchir, à mettre en branle notre intelligence interrogative (qu’a-t-il voulu dire au juste ?) et interprétative (quel est le sens de son message ?) », écrit Luc Ferry dans Vaincre les peurs. La philosophie comme amour de la sagesse (Paris, Poches Odile Jacob, 2007, p. 185). Pour Fabien Eboussi Boulaga, qui servit le Christ et son église comme prêtre jésuite (de 1969 à 1980), le fait de s’interroger et d’interroger le monde dans lequel on vit n’était pas seulement un honneur mais un devoir. Un devoir auquel il ne se déroba jamais, que ce soit dans ou hors de l’église qu’il ne voyait pas comme « une caserne où tout le monde marche au même pas et obéit au moindre coup de sifflet des responsables ». Persuadé que les brebis (les fidèles laïcs) n’étaient pas des moutons de Panurge et que « la foi doit se montrer critique, mais non au sens péjoratif de l’esprit de critique » (cf. Bernard Sesboüe, « La foi chrétienne n’est pas un ghetto », Croire aujourd’hui, nº 243, mars 2008, p. 21), Eboussi Boulaga osera écrire ceci : « Le christianisme a certes soigné, éduqué les Nègres d’où sont sortis ce que vous appelez les Africains mais le christianisme et les missionnaires n’ont pas fait l’Africain qui commence par la décision de refuser ce paternalisme et le contexte d’ignorance et de violence où cette bienveillance à son égard s’est exercée (A Contretemps. L’enjeu de Dieu en Afrique, Paris, Karthala, 1991, p. 49). Dans le même ouvrage, il déclare : « Il faut d’abord défendre la démarche générale et révolutionnaire du christianisme à ses origines en Afrique, qui a consisté à valoriser ceux que leur société éliminait ou marginalisait, à les transformer en contre-pouvoir et en avant-garde d’un monde nouveau. Il a toujours procédé de la sorte en ces périodes de vitalité et de fidélité à ses commencements. Force est pourtant de reconnaître les limites de celui-ci au moment de son expansion chez nous. Il est un christianisme de croisade civilisatrice, de résistance antimoderniste, de rivalités interconfessionnelles. Il est plus soucieux de propagande que de la vérité qui libère, plus soucieux de répandre l’image de lui-même que la puissance de résurrection du Christ. Il souffre cruellement de l’absence du sens d’une catholicité positive et dilatante, qui n’a pas la main crispée sur le misérable trésor de traits qui définissent son identité étriquée. » (A Contretemps, p. 84).

A le lire, on découvre que certains missionnaires ont cédé à la tentation, comme le père Drumont dans Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Beti, de se substituer à Dieu, de « faire Dieu à [leur] propre image » (A Contretemps, p. 123). Il les percevait, ces missionnaires trop zélés et remplis de certitudes, comme des gens qui « continuent d’être les relais d’influence de leurs pays, de leurs cultures et de leurs idéologies, les têtes de pont des modes de vie et de pensée de leur civilisation et de ses intérêts matériels, par le truchement de l’aide, des relations, des services rendus à la bourgeoisie (prêts, placement des enfants…) » (A Contretemps, p. 41).

Sa position sur les relations entre colonisateurs et missionnaires était sans équivoque : «Le christianisme appelle la colonisation pour forcer les peuples et les pays qui lui sont fermés ou hostiles, il a besoin du protectorat et de l’appui matériel et diplomatique de la puissance occidentale. Sans eux, il se sent fragile, sa situation est précaire, à la merci de la pauvreté, du mépris et de la violence. Mais la colonisation a besoin du christianisme pour se faire pardonner sa brutalité, voire pour se faire aimer » (A Contretemps, pp. 120-121). Ailleurs, il fait remarquer que, dans la mission, « l’autre [l’Africain] fut négation, absence, privation, préparation, germes, ébauches » (cf. « Fétichisme et prosélytisme », dans Olivier Servais et Gérard Van’t Spijker (dir.), Anthropologie et missiologie (XIXe-XXe siècles). Entre connivence et rivalité, Paris, Karthala, 2004, p. 66.

Eboussi Boulaga déplorait particulièrement le fait que « le christianisme n’est plus folie, ni scandale, mais religion supérieure, un des éléments constitutifs de la sagesse et de la puissance de l’Europe, religion du dominateur, religion dominante ; [constatait] que la mission est colonisation [étant donné qu’] elle coupe le monde en deux catégories, les chrétiens et les non-chrétiens, les uns [étant] tout, les autres rien…, qu’elle est un système qui a sa logique fondée sur l’exploitation ou la création de l’inégalité spirituelle, et sur la condescendance méprisante » alors que « même l’évangile n’autorise pas l’impérialisme religieux et la dépendance spirituelle, l’activisme de l’offre du salut, le prosélytisme indiscret qui fait violence aux consciences, prend d’assaut les âmes pour les soumettre à un contrôle dominateur » (A Contretemps, pp. 40 et 50).

Son article «La dé-mission », paru en 1974 dans la revue Spiritus, provoqua une levée de boucliers dans le milieu des missionnaires occidentaux. On raconte même que certains d’entre eux étaient sur le point de quitter l’Afrique. Pourquoi ce texte les dérangea-t-il tant ? Parce qu’Eboussi Boulaga y dénonçait, à juste titre d’ailleurs, cette mission qui ne finit pas, ni ne responsabilise les Africains. La phrase qui choqua le plus les bons pères et les bonnes sœurs venus de l’Europe et d’Amérique du Nord pour « sauver » les Africains de l’enfer et de la « barbarie » est celle-ci : « La mission des temps modernes est, structurellement parlant, une colonisation. Elle est donc un système violent qui ne peut prendre fin que par un processus violent… Que l’Europe et l’Amérique s’évangélisent elles-mêmes en priorité, qu’on planifie le départ en bon ordre des missionnaires d’Afrique ! » Il se trouva des gens pour accuser Eboussi Boulaga « d’exprimer du ressentiment contre l’Occident et ses valeurs » (cf. Fétichisme et prosélytisme, p. 67). Lui voulait simplement honorer la parole du Christ : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres » (Jn 8, 32). La liberté : voilà une des choses auxquelles le philosophe camerounais était viscéralement attaché. Cette liberté, il la réclamait pour lui mais aussi pour ses frères africains. Il voulait donc savoir si les missionnaires avaient à cœur de former en Afrique des hommes et des femmes libres, s’ils reconnaissaient aux Africains et Africaines qui entrent dans les séminaires, congrégations religieuses et instituts de vie apostolique le droit de dire ce qu’ils pensent réellement et de se passer un jour de leur tutelle, car « la foi suppose autonomie, prise en charge de soi, de son être-dans-le-monde, à laquelle renvoie la reconnaissance de Dieu comme Dieu, autre qu’une idole de nous-mêmes, de notre impuissance inversée en toute-puissance imaginaire hors de nous » (A Contretemps, p. 100). Bref, sa grande question, devenue mienne depuis, fut celle-ci : l’objectif du christianisme en Afrique est-il de voir émerger des personnes pensant par et pour elles-mêmes ou bien cherche-t-il à produire des « êtres truqués dans un monde truqué » (A Contretemps, p. 146) comme Pierre Landu, le héros d’Entre les eaux de V. Y. Mudimbe, « qui répétait machinalement des gestes et des mots qu’on lui avait enseignés pour faire marcher une mécanique religieuse, car il n’était rien de plus, ni un Africain ni un Occidental, [ni] un serviteur de Dieu, de la foi et de ses frères noirs, mais d’un christianisme culturel faisant corps avec l’Occident capitaliste qui dominait son pays » (A Contretemps, p. 145). Ce qu’Eboussi Boulaga attendait de l’Africain ayant été « évangélisé » par le missionnaire, c’est que, « même s’il est fils de la mission, cet Africain [meure] à son enfance pour devenir père à son tour, la tête d’une nouvelle lignée d’hommes, mais non perpétuer les Nègres, colonisables et objets d’endoctrinement et de bienfaisance » (A Contretemps, p. 49).

Ainsi qu’on peut le voir, le philosophe camerounais ne se montra guère tendre avec le christianisme et les missionnaires, même s’il ne voyait pas tout en noir dans les actes que ces derniers posèrent sur le continent africain. Qu’en est-il de l’Etat postcolonial africain ?

Pour Eboussi, l’Etat postcolonial est foncièrement violent

Le moins que l’on puisse dire est que le jugement d’Eboussi Boulaga sur cet Etat est loin d’être complaisant. En 1992, par exemple, voici ce qu’il écrit sur le régime Biya : « Un homme venu d’ailleurs ne peut qu’être déconcerté de ceci : au terme de dix ans d’un gouvernement qui est un échec patent, qui est un désastre ayant fait du Cameroun un pays sinistré socialement et économiquement, s’enlisant dans la pauvreté absolue et l’anémie, le président sortant sollicite les suffrages pour un mandat de cinq ans, afin, dit-il sans ironie, de mener à la perfection son grand œuvre » (Lignes de résistance, Yaoundé, Editions Clé, 1999, p. 53). Quatorze ans plus tard, dans un entretien avec Achille Mbembe et Célestin Monga, il renouvelle ses critiques : « Il est dérisoire et cruel de se gargariser de discours sur la démocratie, les droits de l’homme, dans une culture de la mort dévaluée d’hommes superflus et encombrants » (cf. Le Messager du 19 juillet 2006).

L’Etat postcolonial qui apparaît dans les écrits d’Eboussi Boulaga est un Etat qui exerce la violence sur ceux qu’il est censé protéger, qui « procède du principe autoritaire, [qui] pose la nécessité, pour une durée indéterminée, d’user principalement, sinon exclusivement de la coercition et de la répression pour gouverner et moderniser les sociétés africaines pour leur bien » (A Contretemps, p. 228). A ceux qui, pour excuser la violence des satrapes, estiment que « l’indigène ne reconnaîtrait que le pouvoir de la force personnifiée en un maître unique régnant sans partage et ne tolérant aucun dissentiment », Eboussi Boulaga répond qu’« il est facile de citer d’innombrables traditions non autoritaires, en Afrique, de dénombrer les institutions et les mécanismes qui font contrepoids à l’autorité du chef, les obligations qu’il doit sans cesse accomplir pour se légitimer » (A Contretemps, p. 229).

Si le Congolais Sony Labou Tansi (L’Etat honteux, La vie et demie et La parenthèse de sang), l’Ivoirien Ahmadou Kourouma (Les soleils des indépendances, En attendant le vote des bêtes sauvages), le Camerounais Yodi Karone (Le bal des caïmans), le Tchadien Antoine Bangui (Prisonnier de Tombalbaye), les Guinéens Alioum Fantouré (Le cercle des tropiques) et Tierno Monénembo (Les crapauds-brousse)… ont montré avec quelle facilité le pouvoir africain broie et tue ceux qui osent critiquer le « guide », le « timonier » ou le « père fondateur », Eboussi Boulaga semble avoir donné la description la plus aboutie de ce pouvoir sanguinaire et arbitraire, prédateur et voleur, lorsqu’il écrit : « Parce qu’il n’est le fait ni du mérite ni d’une délégation effective du pouvoir de tous au service d’une fin commune reconnue au-delà de tout doute, il est dépourvu d’assise. Il doit se prouver sa réalité, par l’exercice, en un pur mouvement sans autre finalité que lui-même. Manquant de déterminations internes, de limites intérieures, il est voué au mauvais infini de l’extériorité caractérisée par l’extension, la dilatation indéfinie. Ce sera la répétition et l’accumulation des signes du pouvoir, de manière qu’ils puissent enfin produire ce qu’ils signifient. La force brutale ne lui suffira plus : il voudra être reconnu. Il voudra capitaliser toutes les formes de puissance, voulant être le plus beau, le plus intelligent, le meilleur en toutes choses. Magique dans ses origines, il opère magiquement au moyen de la parole, appuyée de croyances et de fictions. L’efficacité de l’action politique est prodigieuse, thaumaturgique. L’homme politique a partie liée avec la sorcellerie, ses pratiques et ses représentations de base. Voilà pourquoi il s’entoure de marabouts, de voyants et de mages en tous genres. Avec le peuple, il partage la conviction qu’il faut une force sorcière pour se livrer à un accaparement et à une accumulation de richesses sans restriction, perpétrer des morts d’hommes impunément, à l’abri des sanctions automatiques qui, selon la tradition, s’abattent sur ceux qui enfreignent les tabous majeurs du sang répandu. » (A Contretemps, p. 254).

Le vrai intellectuel est nécessairement un dissident

Alors que certains ont tendance à confondre les intellectuels avec les détenteurs de parchemins et de titres académiques, Fabien Eboussi Boulaga n’avait d’admiration que pour les « parias conscients », c’est-à-dire, les hommes et femmes qui « ont résisté aux séductions de l’intégration, ont refusé de se renier, de se truquer » (Lignes de résistance, p. 41), ceux qui « mettent leur tête sur le billot en assumant la difficile tâche de protester pendant que d’autres se taisent prudemment ou n’ouvrent la bouche que pour flatter les détenteurs du pouvoir » (Melchior Mbonimpa « Un intellectuel organique ? », Ambroise Kom, Fabien Eboussi Boulaga, la philosophie du Muntu, Paris, Karthala, 2009, p. 175). S’il était respecté, s’il était devenu un mythe et une autorité morale incontestable, c’est parce que les problèmes de la Cité ne le laissaient pas indifférent, parce qu’il ne vivait pas dans le luxe et le gaspillage pendant que le peuple est aux prises avec une misère déshumanisante. La simplicité et la sobriété, qui le rendaient proche du petit peuple, étaient et faisaient sa force ; elles étaient devenues une seconde nature pour lui à telle enseigne que ceux qui connaissaient son parcours disaient à son sujet : « Il a quitté la vie religieuse mais la vie religieuse ne l’a point quitté ».

Pour conclure ce petit hommage, je dirais simplement la chose suivante : comme Emmanuel Kant qui regardait l’Aufklärung comme une émancipation de l’homme de la tutelle qu’il ne pouvait imputer qu’à lui-même, Eboussi Boulaga s’attela, toute sa vie, à travailler à l’émancipation de l’homme noir parce qu’il était convaincu que le Muntu n’avait pas d’autre projet que « d’être par soi-même et pour soi-même, par l’articulation de l’avoir et du faire, selon un ordre qui exclut la violence (l’arbitraire) » (La crise du Muntu, Paris, Présence Africaine, 1977, p. 11).

Après une vie bien remplie, après un engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’homme, celui qui voulait « débattre d’abord avec lui-même pour clarifier des idées, des positions, des phénomènes comme la religion, l’état dans lesquels nous étions impliqués en vertu de la colonisation, de la mission » rejoint ceux qui, comme lui, ont écrit les plus belles pages de notre histoire commune. On ne peut que lui souhaiter un bon voyage et lui dire merci pour son riche et immense héritage.

Jean-Claude DJEREKE

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)