X

CAMEROUN : Qui étaient Hebga, Mveng et Eboussi (grands influenceurs des esprits) ?

Date

Tous les jésuites et les laïcs qui partagent leur spiritualité se souviennent aujourd’hui du fondateur de la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola (1491-1556). Mes pensées ne vont pas uniquement à ce Basque espagnol qui fut un ardent promoteur de la réforme catholique. J’ai aussi une pensée pour 3 jésuites africains qui influencèrent ma foi et ma vision de l’église et de l’Afrique.

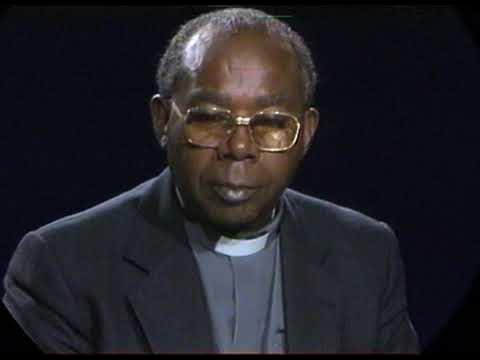

Il s’agit d’abord de Pierre Meinrad Hebga (notre photo), l’homme dont la perruque inspirait « crainte et tremblement ». Laïcs et prêtres africains devraient lire ou relire son ouvrage « Emancipation d’églises sous tutelle » publié par Présence Africaine en 1976. Il est aussi l’un des premiers prêtres africains à avoir mené une réflexion pointue sur la sorcellerie et le ministère de délivrance et de guérison. Au milieu des années cinquante déjà, avec Robert Sastre du Bénin, Gérard Bissainthe d’Haïti, Anselme Sanon de l’ex-Haute Volta et d’autres, il s’était positivement illustré en portant sur la place publique le souci des prêtres noirs de cette époque : poser les jalons d’une libération sans couper les ponts avec Rome (cf. “ Des prêtres noirs s’interrogent”, Paris, Cerf, 1956).

Vient, ensuite, Engelbert Mveng. Auteur d’une imposante « Histoire du Cameroun », peintre et théologien, Mveng forgea le concept de « pauvreté anthropologique » qui, d’après lui, « s’enracine dans la tragédie de la traite négrière et la colonisation. Car le propre de ces deux tragédies consiste à dépouiller l’homme de son essence, de son identité, de sa culture, de sa dignité, de son histoire, de ses droits fondamentaux, de sa création, de sa créativité, de tout ce qui fait sa dignité, son originalité, son irremplaçable unicité ». Et il ajoute : « Il n’y a pas de personnalité africaine là où il y a paupérisation anthropologique ». Mveng ne lutta pas seulement contre la paupérisation anthropologique. Il abhorrait la pensée unique comme en témoignent les lignes ci-après : « Une des choses qui me font pleurer, je le dis tout haut, c’est que l’Afrique sacrifie chaque jour les meilleurs de ses enfants sous prétexte qu’un tel a dit qu’il n’est pas d’accord avec tel chef d’Etat. Je ne peux pas comprendre qu’on condamne un homme à mort pour ses opinions. » Je garde gravée dans ma mémoire la question qu’il nous posa en 1989 lors d’une conférence à l’Institut Saint Pierre Canisius de Kimwenza-Kinshasa : « Les jésuites africains apporteront-ils quelque chose de décisif à la Compagnie de Jésus et au continent africain ou bien se contenteront-ils de vivre de la gloire des Teilhard de Chardin, Jean Daniélou, Henri de Lubac, Karl Rahner et autres » ? Mveng fut assassiné en avril 1995 après avoir organisé à Yaoundé un colloque sur « Moïse l’Africain ».

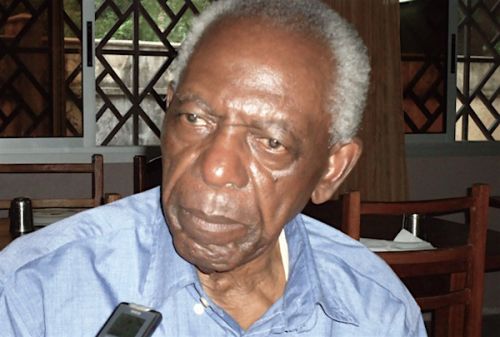

The last but not the least, je voudrais rendre hommage à Fabien Eboussi Boulaga, le père de « La crise du Muntu », de « Christianisme sans fétiche. Révélation et domination » mais aussi l’auteur de l’article « La de-mission » qui parut en 1974 dans la revue Spiritus et qui mit en émoi nombre de missionnaires occidentaux car Eboussi y dénonçait, à juste titre d’ailleurs, cette mission qui ne finit pas, ni ne responsabilise les Africains. La phrase qui choqua le plus les bons pères et les bonnes sœurs venus d’Europe et d’Amérique pour « sauver » les Africains de l’enfer et de la « barbarie » est celle-ci : « La mission des temps modernes est, structurellement, parlant, une colonisation. Elle est donc un système violent qui ne peut prendre fin que par un processus violent… Que l’Europe et l’Amérique s’évangélisent elles-mêmes en priorité, qu’on planifie le départ en bon ordre des missionnaires d’Afrique » !

Ces trois géants avaient plusieurs choses en commun : ils venaient d’un même pays, le Cameroun, dont les leaders nationalistes furent assassinés par la France, étaient des universitaires accomplis et respectés (Hebga et Mveng enseignèrent à l’Université de Yaoundé, Eboussi à l’Université d’Abidjan, puis, à l’Université de Yaoundé), prirent au sérieux le décret 4 de la 32e congrégation générale des Jésuites sur la lutte pour la justice ainsi que l’appel du P. Pedro Arrupe à se solidariser avec les défavorisés et à explorer des horizons nouveaux, avaient écrit plusieurs articles et ouvrages, s’intéressaient aux problèmes et défis de l’Afrique (ils étaient toujours là où les Africains cogitaient pour mieux positionner leur continent), avaient une forte personnalité, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux jésuites français d’Afrique qui n’ont d’estime que pour les Africains médiocres. J’appelle Africains médiocres, les Africains béni-oui-oui, les Africains superficiels, les Africains obsédés par des choses futiles (habillement, voyages, titres, postes et félicitations du Blanc), incapables de prendre le moindre risque pour l’Afrique et ayant peur de critiquer l’ingérence de la France dans nos affaires. Or, disait Nelson Mandela, » le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l’écart, les bras croisés, mais, par ceux qui sont dans l’arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les évènements. L’honneur appartient à ceux qui jamais ne s’éloignent de la vérité, même dans l’obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l’humiliation ou même la défaite ».

Mveng et Hebga nous ont quittés respectivement en 1995 et en 2008. Eux qui prirent part à tous les combats de l’Afrique (Négritude, lutte pour la décolonisation et la fin de l’apartheid, dénonciation de la dictature d’Ahidjo et de Paul Biya, soutien à Mongo Beti, etc.), on peut dire qu’ils ont « combattu le bon combat » (1 Timothée 4, 7). Eboussi, le vrai Muntu, les a suivis en 2018. Il avait 84 ans. Avec Hebga et Mveng, il est un des rares intellectuels camerounais et africains ayant résisté à la tentation de rejoindre la mangeoire des dictateurs.

Honneur à ces trois dignes fils du continent qui se dépensèrent sans compter « ad majorem Dei gloriam » !

Jean-Claude DJEREKE

Est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).