X

IDEES NEUVES : Un professeur qui renie sa parole ne vaut rien

Date

Dans notre société en quête de repères, les titres académiques et les diplômes continuent d’impressionner, souvent, à tort. On admire celui qui est docteur, on s’incline devant le professeur titulaire, on s’émerveille devant le maître de conférences. Pourtant, au-delà de ces honneurs, il est urgent de se poser une question fondamentale : qu’est-ce qui fait réellement la valeur d’un homme ? Est-ce la reconnaissance institutionnelle ou bien l’éthique de vie ? Est-ce le prestige du statut ou bien la fidélité aux principes ? C’est à ces interrogations que je souhaite répondre ici, en affirmant avec force que le respect dû à un homme ne se fonde ni sur son grade, ni sur son rang, mais, sur sa constance morale. Et qu’un professeur, s’il trahit sa parole, devient indigne du titre qu’il porte, quel que soit son niveau d’études ou ses réalisations académiques.

I. Les titres ne font pas l’homme

Le débat récent suivi sur Facebook autour des titres académiques — docteur, maître de conférences, professeur titulaire — illustre bien un certain aveuglement collectif. Il ne s’agit évidemment pas de nier le mérite que représente l’obtention de tels grades. Ils sont souvent le fruit d’années de travail, de recherche et de sacrifices personnels. Mais, ils ne devraient en aucun cas être une fin en soi, ni un gage absolu de respect.

Un homme peut être professeur d’université et n’avoir ni intégrité ni courage. Il peut cumuler des publications scientifiques tout en manquant totalement de droiture dans sa vie quotidienne. Ce que nous oublions trop souvent, c’est que la valeur d’un homme se mesure à la cohérence entre ses paroles et ses actes, à sa fidélité à la vérité, à sa capacité à défendre ses convictions, même dans l’adversité.

II. Les grands hommes : Non pas des diplômés mais des hommes de principe

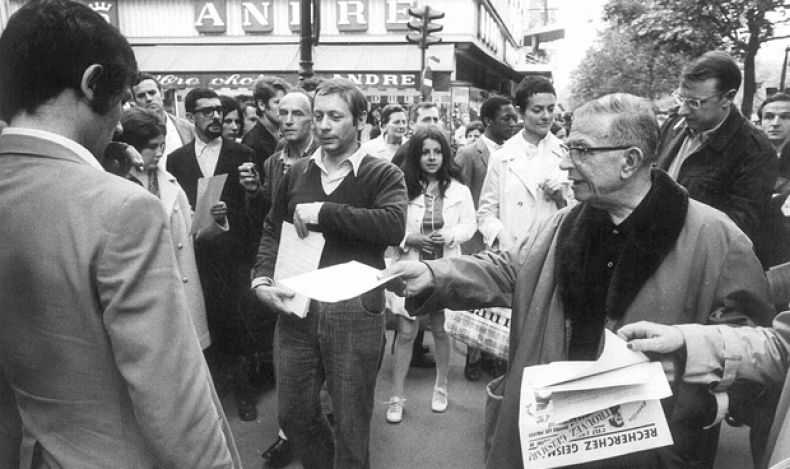

Prenons l’exemple de Jean-Paul Sartre. S’il a marqué les esprits, s’il a eu plus d’influence que Raymond Aron qui n’était pas moins brillant en classe, ce n’est pas uniquement en raison de ses talents philosophiques, mais, parce qu’il a su incarner ses idées. Il n’était pas seulement un penseur, il était un acteur du changement. Pendant Mai 68, il ne s’est pas contenté d’écrire dans son bureau ; il a pris part aux manifestations, a soutenu les étudiants, est allé jusqu’à braver le pouvoir. Ce courage a impressionné jusqu’à ses ennemis. Le général de Gaulle, lui-même, refusa de faire arrêter Sartre, affirmant : « On n’arrête pas Voltaire » (sur notre photo, Jean-Paul Sartre, modèle pour tout intellectuel, en pleine séance de distribution de tracts pendant la révolution de Mai 68).

Avant lui, Emile Zola montra la voie avec la publication de « J’accuse », une lettre ouverte courageuse en faveur du capitaine Alfred Dreyfus. Il y mit sa réputation, sa carrière, et même sa vie en jeu. Et, s’il fut acclamé le jour de son enterrement, le 6 octobre 1902, par une foule immense, ce n’était pas pour ses œuvres littéraires seulement, mais, pour son combat pour la justice et la vérité. C’est ce genre d’hommes qui mérite notre respect. Non pas à cause de leurs titres, mais, à cause de leur courage moral.

III. L’héritage des intellectuels africains : Dignité et engagement

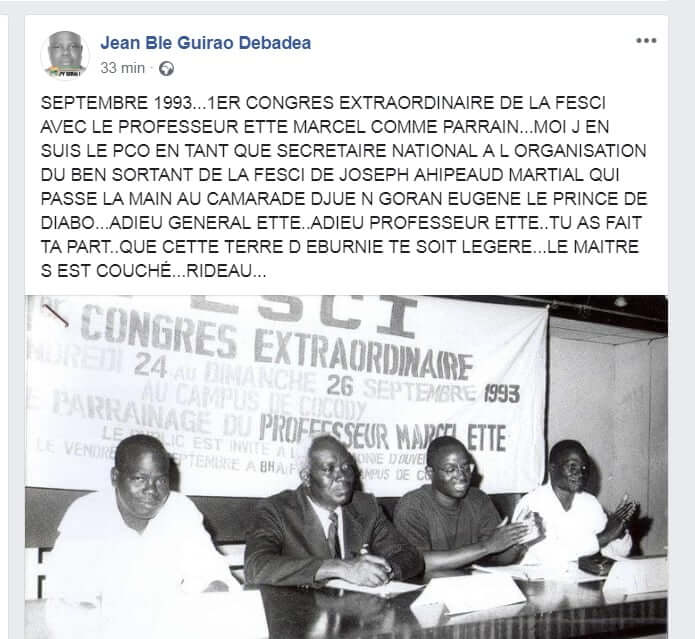

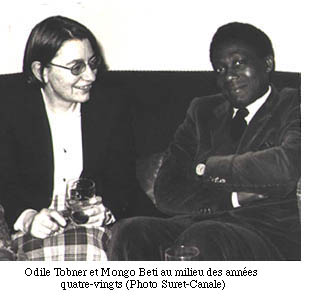

En Afrique aussi, nous avons eu nos figures d’honneur : Ernest Boka, Bernard Dadié, Marcel Etté, Harris Memel Fotê, Mongo Beti, Fabien Eboussi Boulaga, Jean-Marc Ela, Joseph Ki-Zerbo, Norbert Zongo, Ngugi Wa Thiong’o… Leur influence ne résidait pas dans leurs titres, mais, dans ce qu’ils ont représenté pour la société. Ils étaient porteurs de vérité, défenseurs d’une justice sociale, critiques envers le pouvoir lorsque cela était nécessaire. Et c’est justement cette exigence morale qui manque cruellement à une partie de l’intelligentsia contemporaine.

Aujourd’hui, que voyons-nous ? Des enseignants, des maîtres de conférences, des professeurs qui renient leurs engagements au gré des intérêts personnels. Ils critiquent aujourd’hui un régime et s’y rallient demain, sans explication ni honte. Ils dénoncent le tribalisme, la mauvaise gouvernance, l’injustice sociale, pour finir quelques années plus tard dans les rangs mêmes de ceux qu’ils conspuaient. Où est la constance ? Où est l’honneur ?

IV. La trahison morale : Un crime contre l’intelligence

La trahison des valeurs est encore plus grave chez ceux qui sont censés former l’élite intellectuelle du pays. Quand un professeur retourne sa veste par intérêt, il commet un crime contre l’intelligence car il corrompt la parole, vide de sens l’enseignement, et désoriente ceux qui le prennent comme modèle. Un tel homme, aussi diplômé soit-il, devient indigne de la mission éducative.

Dans un pays sérieux, de tels renégats seraient déchus de toute considération. On n’accepte pas qu’un enseignant, gardien de la conscience critique, devienne l’outil d’un régime autoritaire. On ne pactise pas avec l’injustice pour quelques avantages matériels. On ne trahit pas ses convictions pour une nomination, un poste, un voyage à l’étranger. Et pourtant, en Côte d’Ivoire comme ailleurs, les exemples se multiplient : des professeurs qui dénoncent le tribalisme institutionnalisé un jour et le justifient le lendemain ; des intellectuels qui protestent devant la Basilique de Yamoussoukro, puis, qui font allégeance au pouvoir qu’ils accusaient. Le peuple les regarde. Il ne les respecte pas.

V. L’homme véritable : Fidélité courage dignité

Nos ancêtres, dans les sociétés africaines traditionnelles, ne considéraient pas un homme par la richesse qu’il possédait ni par les honneurs qu’il recevait, mais, par sa droiture, son honnêteté, son courage face à l’épreuve. L’homme était celui qui ne se vendait pas. Celui qui tenait sa parole, même au prix de sa vie. Celui qui, une fois engagé, ne reculait pas. C’est cette conception de l’homme que nous devons retrouver. Elle seule peut redonner à nos sociétés un cap moral. Elle seule peut sauver l’école, l’université, et la nation. Un professeur digne de ce nom n’est pas celui qui brille par ses publications ou ses relations politiques. C’est celui qui incarne ce qu’il enseigne, qui ose dire non à l’injustice, qui refuse de trahir, même quand il est seul.

Je préfère mille fois un simple instituteur qui reste fidèle à ses principes qu’un professeur agrégé qui flatte les puissants, qui mange à toutes les tables, qui vend son âme pour quelques miettes de pouvoir. Le premier est un homme. Le second n’est qu’un pantin savant.

Conclusion

Un professeur qui renie sa parole ne vaut rien. Il peut accumuler les diplômes, les distinctions et les fonctions prestigieuses ; il n’aura jamais le respect du peuple s’il trahit ses engagements. Car la véritable grandeur n’est pas dans les titres, mais, dans la constance morale. Il est temps que nos sociétés cessent de vénérer les grades et commencent à honorer les vertus. Que nous admirions non ceux qui brillent, mais, ceux qui tiennent bon. Que nous respections non ceux qui réussissent, mais, ceux qui restent fidèles à eux-mêmes.

L’Afrique changera le jour où la cohérence deviendra un titre plus prestigieux que celui de professeur titulaire.

Jean-Claude DJEREKE

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).