X

COTE D’IVOIRE : Blé Goudé brise le silence

Date

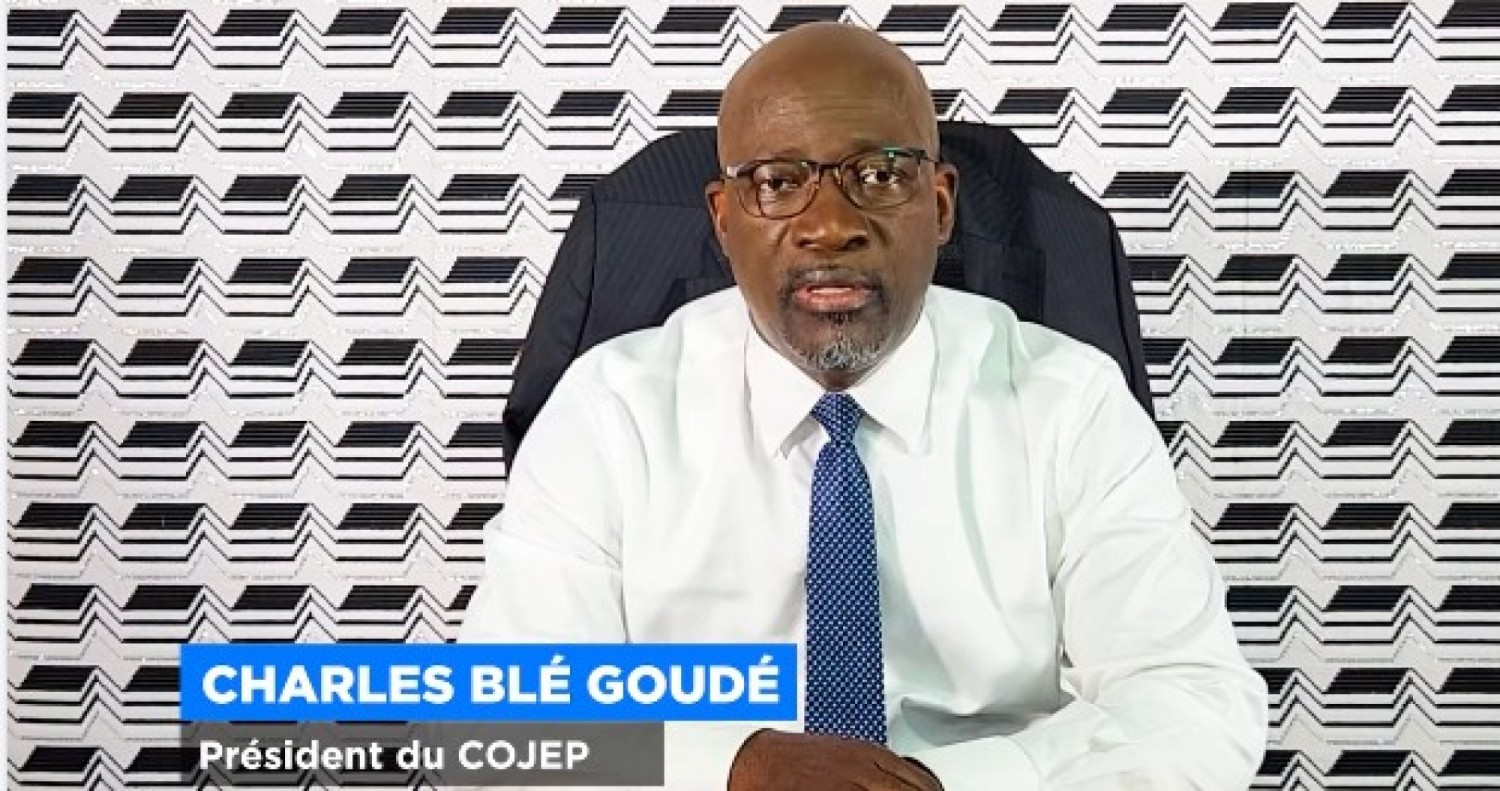

Ce lundi 24 novembre, Charles Blé Goudé a enfin parlé. Longtemps vilipendé, insulté, caricaturé et accusé de trahison par des pro-Gbagbo, il était, selon ses partisans, plus que temps qu’il donne sa version des faits. Sa prise de parole n’a pas seulement répondu à une attente. Elle a rouvert des plaies politiques, remis en lumière des zones d’ombre et relancé d’anciennes interrogations sur les responsabilités des uns et des autres dans la crise post-électorale de 2010. Mais de quoi Blé Goudé a-t-il réellement parlé ? Et pourquoi ses propos suscitent-ils autant d’intérêt ?

La première révélation de Blé Goudé (notre photo) concerne une mission délicate que Laurent Gbagbo lui aurait personnellement confiée. Selon lui, l’ancien président l’aurait chargé de demander à Pascal Affi N’Guessan, président statutaire du FPI, de rétrocéder à Nady Bamba la maison servant de siège au parti. Cette information a surpris, voire, choqué. Beaucoup se demandent pourquoi une résidence privée devait redevenir la propriété de la compagne de Gbagbo alors qu’elle avait été utilisée pour l’activité d’un parti politique. Ce point ouvre un débat sur la frontière — souvent poreuse — entre intérêts privés et structures politiques en Côte d’Ivoire.

Secundo, Blé Goudé affirme que Nady Bamba, par l’intermédiaire de Diaby Youssouf, l’aurait informé qu’il ne reverrait plus physiquement Laurent Gbagbo. Le président des jeunes patriotes apprenait ainsi, non par Gbagbo lui-même, mais par son entourage, qu’il ne pourrait plus accéder à lui. Cette distance imposée alimente de nombreuses spéculations : Divergence politique profonde ? Influence grandissante du cercle rapproché ? Quelle qu’en soit la raison, Blé décrit un éloignement brutal et douloureux, qui semble avoir laissé des traces.

La troisième révélation est sans doute la plus politique. Blé Goudé soutient qu’un an avant l’élection présidentielle de 2010, il a été convoqué chez Nady Bamba, en présence de Laurent Gbagbo, de Sidiki Konaté et de Méité Sindou, pour présenter des excuses à Guillaume Soro. Pourquoi ? Parce qu’il avait exigé le désarmement des rebelles, comme le prévoyait pourtant l’Accord de Ouagadougou. Selon les termes de cet accord, Guillaume Soro devait être nommé premier ministre et, en retour, les Forces Nouvelles devaient déposer les armes avant la présidentielle. Exiger l’application de ce texte aurait donc valu à Blé Goudé une admonestation, voire, une humiliation.

Cette scène étonne dans la mesure où Blé Goudé n’était pas le seul à demander ce désarmement. Pascal Affi N’Guessan et Mamadou Koulibaly avaient, eux aussi, exigé que les rebelles déposent les armes avant la tenue de l’élection présidentielle. Affi indique même que Sidiki Konaté l’aurait menacé de prison s’il persistait dans cette revendication. Autrement dit, plusieurs personnalités importantes du camp présidentiel s’accordaient sur le caractère indispensable du désarmement pour garantir un scrutin transparent et sécurisé. C’est ce contexte qui pousse certains observateurs à s’interroger : Pourquoi ceux qui réclamaient simplement le respect d’un accord signé ont-ils été isolés, menacés ou convoqués pour s’excuser ? Comment expliquer que des responsables politiques aient été sermonnés pour avoir défendu ce qui relevait de la logique élémentaire d’un Etat souverain ?

Plusieurs personnes en ont déduit que Gbagbo et Nady Bamba soutenaient implicitement Guillaume Soro dans son refus de désarmer. Les raisons prêtées à ce soutien divergent selon les analyses : Pragmatisme politique ? Besoin d’apaisement ? Volonté d’éviter un affrontement direct ? Connivences tacites ? Pour certains, ces révélations confirment surtout que des choix stratégiques ont été faits au sommet de l’Etat, au détriment de principes pourtant non négociables. Dès lors, deux questions essentielles émergent — et Blé Goudé lui-même semble vouloir les poser à travers son récit.

Première question : Blé avait-il commis un crime en demandant le désarmement des rebelles ? A moins de considérer qu’appliquer un accord signé par l’Etat est un délit, la réponse semble évidente. Exiger le désarmement avant une élection n’était pas une provocation, mais une simple demande de respect des engagements. Loin d’être un acte hostile, c’était un acte de bon sens politique et sécuritaire.

Deuxième question : Avec le recul, Blé n’avait-il pas raison ?

Quand on observe les conséquences du non-désarmement, la question devient vertigineuse. L’élection de 2010 s’est déroulée dans un climat militarisé. Deux armées se faisaient face. Les rebelles n’avaient pas déposé les armes, contrairement, aux dispositions de l’accord. Les forces régulières restaient cantonnées dans leur camp. L’équilibre était précaire. La suite, on la connaît : Contestation des résultats, affrontements, intervention extérieure, violences, morts, exil, emprisonnements, divisions profondes au sein du camp présidentiel lui-même. Beaucoup estiment aujourd’hui que le non-désarmement a été le péché originel menant à l’embrasement national. C’est pourquoi certains affirment aujourd’hui que Blé Goudé n’a pas trahi la patrie, et que les vrais traîtres seraient plutôt ceux qui ont accepté d’aller à l’élection en sachant pertinemment que les rebelles n’avaient pas désarmé. Ce jugement repose sur l’idée que la sécurité d’un pays ne se négocie pas, encore moins à la veille d’un scrutin aussi crucial. Participer à une élection sous la menace des armes revient, pour ces observateurs, à reconnaître la légitimité de la force sur celle de la souveraineté.

Avec ces révélations, Blé Goudé repositionne le débat sur la responsabilité historique de chacun. Il rappelle que les décisions politiques, loin d’être des détails, construisent ou détruisent des nations. Sa prise de parole ouvre ainsi une réflexion plus large sur la loyauté, le courage politique, la gestion des divergences dans les cercles du pouvoir et le poids des décisions prises dans l’ombre. Une chose est certaine : Après ce lundi, 24 novembre, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas ce que Blé Goudé pensait réellement. Et le débat qu’il vient de réactiver est loin d’être clos.

Jean-Claude Djéréké

Est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).