X

CAMEROUN : Une parole prophétique dans l’espace politique

Date

Cela fait plusieurs mois que l’épiscopat camerounais étale ses divisions sur la place publique. Certains évêques soutiennent le pouvoir en place tandis que d’autres n’hésitent pas à le critiquer. On se souvient de la sortie inédite de deux évêques de la partie Nord du Cameroun, l’année dernière, qui ne prenaient pas de gants pour dire tout le mal qu’ils pensaient du pouvoir en place. Mais, soutenir que leur position est majoritaire dans l’église catholique serait un abus de langage. On a juste la preuve que les évêques s’expriment librement. Une position qui n’est pas partagée par les églises protestantes, qui, dans l’ensemble, soutiennent le pouvoir en place, et n’hésitent pas à prier pour la victoire du président, Paul Biya, candidat à sa succession le 12 octobre prochain. Mercredi, 13 août, une délégation du Bureau de la Conférence épiscopale conduite par son président, l’archevêque de Bamenda, Mgr Andrew Nkea Fuanya, comprenant sept évêques dont trois archevêques, était reçue par le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, au nom du chef de l’Etat, afin d’atténuer les critiques venant de certains de leurs membres et inviter le peuple à la prière pour que le processus électoral se déroule dans la quiétude et la paix. Quelques jours auparavant, la sortie de l’évêque de Bafoussam avait marqué les esprits.

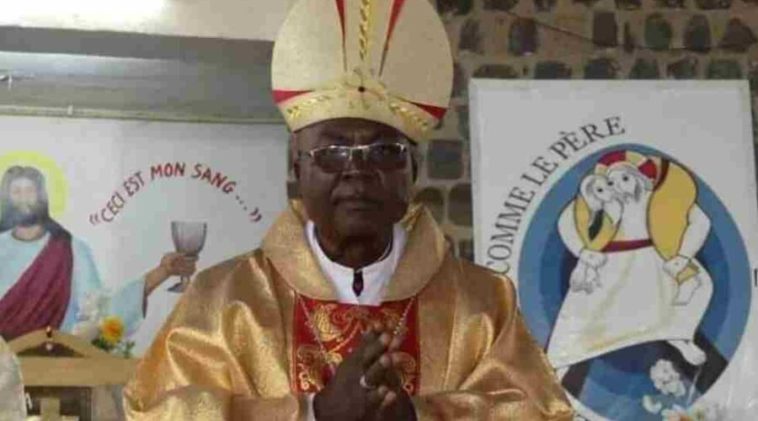

En effet, le 30 juillet 2025, un événement rare et profondément symbolique s’est produit dans l’espace public camerounais. Dans un contexte de répression politique et d’instrumentalisation de la justice, Mgr Paul Lontié-Keuné, évêque de Bafoussam (notre photo), a publié un message qui fera date. Loin des discours convenus, il a dénoncé sans détour la dérive autoritaire du régime de Paul Biya, allant jusqu’à affirmer qu’il est prêt à mourir ou à aller en prison pour avoir exprimé les souffrances du peuple camerounais. Dans un pays où le silence complice de certains hommes d’église est devenu monnaie courante, cette déclaration courageuse rompt avec la prudence habituelle de la hiérarchie ecclésiastique.

Cette sortie, radicale et risquée, ne peut être comprise que dans le cadre plus large de l’histoire des relations entre l’église et le pouvoir en Afrique. En se positionnant de manière aussi frontale, Mgr Keuné inscrit son action dans une tradition prophétique où la voix de l’homme de Dieu se fait le relais des cris du peuple. Mais, plus encore, il redonne sens à une vocation spirituelle trop souvent trahie par des compromis matériels.

I. Au-delà des murmures, le cri du prophète

L’église catholique a souvent joué un rôle d’observateur dans les crises politiques en Afrique. Mais, elle s’exprime en général dans un langage diplomatique, mesuré, parfois ambigu. Les propos de Mgr Keuné, eux, n’ont rien de cela. Ils sont clairs, tranchants, assumés. L’évêque de Bafoussam demande à ses fidèles de cesser de prier pour lui, non par rejet de la prière, mais parce qu’il n’a pas peur des conséquences de son engagement. Il affirme, dans une allusion directe au régime de Yaoundé : « Si le régime de Paul Biya veut me tuer parce que je me fais l’écho des murmures du peuple camerounais, je suis prêt à mourir. En tant que chrétiens, nous suivons un messie crucifié. »

Dans ces paroles, il y a une profondeur spirituelle et une lucidité politique. Mgr Keuné rappelle que le christianisme n’est pas une religion de confort, mais une voie exigeante, marquée par la croix. Il rappelle que le silence face à l’injustice est une forme de trahison. En cela, il ne se contente pas de faire un constat, il appelle à une réorientation éthique radicale de la mission ecclésiale dans la cité.

II. Un courage inédit

Les observateurs des relations entre église et politique en Afrique s’accordent pour dire que, malgré certaines figures prophétiques comme Bernard Yago (Côte d’Ivoire), Maurice Michael Otunga (Kenya), Joseph-Albert Malula, Emmanuel Kataliko, Christophe Munzihirwa, Laurent Monsengwo (RDC), Paul Verdzekov ou Christian Tumi (Cameroun), aucun évêque n’avait jusqu’ici poussé aussi loin la critique du pouvoir en place. Même les évêques du Nord-Cameroun, qui avaient critiqué la possibilité d’un huitième mandat de Paul Biya, avaient adopté un ton plus réservé.

Le discours de Mgr Keuné tranche également avec celui de certains évêques ivoiriens qui, face à des dérives flagrantes, préfèrent renvoyer tous les acteurs politiques dos à dos, appelant à « une élection inclusive et pacifique » sans nommer les véritables fauteurs de trouble. Mgr Keuné, lui, « appelle un chat un chat ». Il refuse la langue de bois, refuse de se cacher derrière des formules neutres ou consensuelles. Il nomme, il dénonce, il accuse.

Ce positionnement est d’autant plus remarquable qu’il met sa vie en danger dans un pays où les opposants sont régulièrement arrêtés, réduits au silence, voire éliminés. Ce faisant, il incarne une figure prophétique que beaucoup espéraient sans trop y croire.

III. La mission du pasteur dans la cité : Entre témoignage et martyre

Le message de l’évêque de Bafoussam oblige à s’interroger sur la mission véritable des prêtres, des pasteurs, des évêques dans la société contemporaine. A quoi servent-ils s’ils ne prennent pas position ? A quoi servent-ils s’ils deviennent des gestionnaires d’institutions ou des bénéficiaires des largesses du pouvoir ? Mgr Keuné, dans une formule incisive, accuse certains membres du clergé de se taire pour pouvoir continuer à recevoir des bons d’essence, des sacs de ciment ou des billets de banque.

Ce constat est d’une gravité extrême. Il remet en cause l’intégrité spirituelle de ceux qui prétendent parler au nom du Christ mais qui, dans les faits, préfèrent se taire pour ne pas perdre leurs avantages. Pour le successeur de Mgr Dieudonné Watio, un tel comportement est une imposture car un pasteur qui refuse de dénoncer l’injustice n’est pas simplement un lâche : il est un faux témoin, un collaborateur du mal.

Mgr Keuné ne glorifie pas pour autant la souffrance. Il ne cherche pas le martyre pour le martyre. Il ne fait pas de l’engagement politique une fin en soi. Ce qu’il souligne, c’est que le disciple du Christ ne peut espérer éviter le sort de son maître. Or, le maître a fini sur une croix parce qu’il a dérangé l’ordre établi, parce qu’il était iconoclaste. Et, si Jésus a pu aller jusqu’au bout de sa mission, c’est parce qu’il ne dépendait d’aucune puissance terrestre, parce qu’il ne tendait pas la main.

IV. Un appel à la radicalité évangélique

L’un des points les plus puissants du message de Mgr Keuné réside dans sa critique de l’église carriériste. Dans une société où l’on mesure trop souvent la réussite à la taille des voitures, à la surface des maisons ou au volume des enveloppes reçues, il rappelle que le véritable succès pour un homme de Dieu ne réside pas dans l’accumulation de biens matériels, mais dans la fidélité au message de l’évangile. Pour lui, un prêtre qui cherche à faire carrière, à accumuler des richesses, à se mettre à l’abri, n’est pas simplement un mauvais prêtre : c’est un imposteur. Il ne travaille pas pour Jésus crucifié, il travaille pour lui-même. Et s’il trompe le peuple de Dieu, alors il devrait avoir l’honnêteté et la décence de rendre le tablier. Ce discours est une gifle à tous ceux qui ont transformé leur ministère en fonction ou en plan de carrière. Mais, c’est aussi un appel, puissant et urgent, à un retour à l’essentiel : la radicalité évangélique, le courage de la parole, la cohérence entre ce que l’on prêche et ce que l’on vit.

V. Pour une église subversive

En citant indirectement des théologiens comme Jean-Baptiste Metz, Jacques Ellul et Christian Duquoc, Mgr Keuné se positionne dans une tradition chrétienne subversive, où la foi ne se contente pas de bénir l’ordre établi, mais cherche à le transformer. Pour ces penseurs, le christianisme n’est pas fait pour accompagner le pouvoir, mais pour le contester lorsque celui-ci devient oppresseur.

Cette dimension subversive, souvent édulcorée par une église préoccupée par sa survie institutionnelle, retrouve avec Mgr Keuné une vigueur prophétique. Elle rappelle que la foi chrétienne est fondamentalement une bonne nouvelle pour les pauvres, les opprimés, les marginalisés — et donc une mauvaise nouvelle pour ceux qui exploitent, dominent et oppriment.

Dans une Afrique marquée par des dirigeants incompétents, parfois criminels, cette voix est non seulement salutaire, elle est nécessaire. Mgr Keuné invite l’église à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques, à redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une force de contestation, un ferment de liberté, une lumière pour les peuples.

Un signal fort pour le Cameroun et l’Afrique

La prise de position de Mgr Paul Lontié-Keuné n’est pas seulement un acte de courage individuel. C’est un moment historique qui oblige chacun — croyant ou non, prêtre ou laïc, homme politique ou citoyen — à réfléchir à ses responsabilités. Elle relance la question du rôle des religieux dans l’espace public et redonne toute sa dignité à une parole spirituelle trop souvent domestiquée.

En affirmant que suivre le Christ, c’est accepter de porter sa croix jusqu’au bout, Mgr Keuné remet au centre de la vie chrétienne le témoignage, le courage, la vérité. Il nous rappelle qu’un évangile sans confrontation est un évangile vidé de sa force.

Son message, enfin, pose une question simple mais redoutable à tous les serviteurs de Dieu du continent africain : êtes-vous prêts, comme lui, à perdre votre confort pour dire la vérité ?

Jean-Claude DJEREKE

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).