X

AFRIQUE : Bâtir une armée forte ou préparer sa disparition programmée

Date

Depuis les indépendances formelles dans les années 1960, la quasi-totalité des pays africains anciennement colonisés par la France n’ont jamais pris la mesure de l’importance stratégique de posséder une armée nationale forte, capable de défendre la souveraineté et les intérêts de la nation. La sécurité, bien trop souvent reléguée au second plan, a été abandonnée aux puissances étrangères — principalement à l’ancienne puissance coloniale française ou à des forces multinationales comme celles de l’ONU. Cette dépendance sécuritaire s’est révélée catastrophique à plusieurs reprises, lorsque ces alliés supposés se sont montrés absents, inactifs ou complices au moment des grandes crises.

I. Une dépendance historique lourde de conséquences

L’exemple de la Côte d’Ivoire en septembre 2002 est emblématique. Le président, Laurent Gbagbo, élu dans un climat de tension, a été, d’abord, attaqué par une rébellion entraînée au Burkina Faso. Il a été, ensuite, renversé en 2011 à la suite d’une intervention militaire étrangère sous couvert de la résolution d’une crise post-électorale. Derrière le discours sur la démocratie, l’intervention française, appuyée par l’ONUCI, a clairement démontré qu’en l’absence d’une armée nationale puissante et fidèle à l’Etat, un pays peut être soumis à une ingérence étrangère au mépris de sa souveraineté.

Le cas du Centrafrique de Faustin-Archange Touadéra est tout aussi révélateur. Malgré la présence constante des Forces françaises (Opération Sangaris jusqu’en 2016) puis, de la MINUSCA, le pays est resté en proie à une instabilité chronique, dominé par des groupes armés et plongé dans le chaos. Ni la paix, ni la sécurité n’ont été rétablies durablement. Cela prouve une vérité simple : Aucune force étrangère ne protégera durablement un pays mieux que ses propres forces nationales.

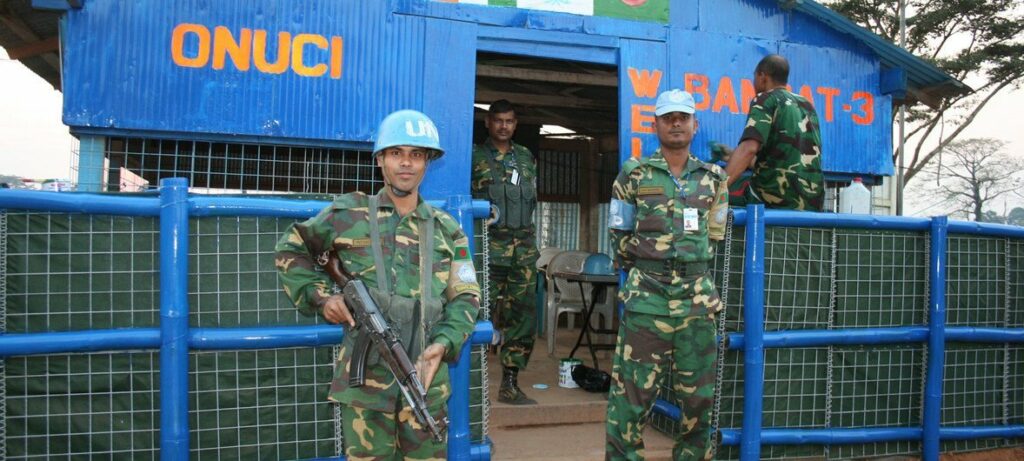

La République démocratique du Congo (RDC) constitue l’un des exemples les plus dramatiques. Depuis plus de deux décennies, l’Est du pays est le théâtre de violences inouïes, de massacres à grande échelle, de viols systématiques, malgré la présence de la MONUSCO (notre photo), l’une des plus grandes missions de maintien de la paix des Nations-Unies. Cette mission n’a jamais pu, ou voulu, empêcher les exactions. Des millions de Congolais ont été tués ou déplacés, et les ressources du pays continuent d’être pillées par des puissances étrangères ou des groupes armés soutenus de l’extérieur. L’absence d’une armée puissante et bien organisée a été l’une des principales causes de ce désastre humanitaire et économique.

II. Une richesse sans défense est une proie

La majorité des pays africains disposent de ressources naturelles considérables — minerais rares, pétrole, gaz, or, diamants, forêts tropicales. En théorie, ces ressources devraient être un levier de développement économique et social. En pratique, elles attirent les convoitises de puissances étrangères ou d’acteurs économiques sans scrupule, souvent, soutenus militairement ou politiquement par leurs gouvernements.

Sans une armée forte, disciplinée, bien équipée et motivée, aucun pays ne peut défendre efficacement ses richesses. L’histoire récente regorge d’exemples où des entreprises multinationales ont profité du chaos ou de la faiblesse de l’Etat pour piller les ressources naturelles, souvent, en complicité avec des élites locales corrompues. Un pays qui ne peut protéger ses mines, ses forêts, ses frontières ou ses citoyens est condamné à rester dépendant et sous-développé, quelles que soient ses richesses. Dans ce contexte, la priorité ne peut plus être la construction d’infrastructures visibles mais vulnérables comme les routes, ponts ou hôpitaux, si l’on n’est pas capable de protéger ces investissements. L’arme de la dissuasion militaire est un outil fondamental du développement durable et souverain. On ne construit pas une nation forte sans un pilier sécuritaire solide.

III. L’exemple des puissances qui se font respecter

Le cas de l’Iran est révélateur. Isolé sur la scène internationale, menacé de toutes parts, ce pays a compris très tôt qu’aucune aide extérieure ne le protégerait. En développant une armée puissante, des missiles balistiques, une stratégie militaire autonome et dissuasive, l’Iran est aujourd’hui respecté — voire craint — même par ses ennemis. La récente riposte militaire contre Israël (qui a enregistré des dégâts considérables comme jamais auparavant) montre qu’un pays qui se donne les moyens de riposter n’est jamais attaqué à la légère.

Les autres exemples sont bien connus : La Chine, la Russie, la Corée du Nord, l’Inde ou encore le Pakistan, ont tous compris que leur souveraineté passait par la force militaire. Qu’ils soient démocratiques ou autoritaires, riches ou en développement, ils savent qu’aucune négociation sérieuse ne peut se faire sans une force militaire crédible en arrière-plan. La dissuasion, même sans utilisation directe des armes, est une garantie de paix.

IV. Les Occidentaux n’avaient aucun intérêt à armer l’Afrique

Confier la sécurité des pays africains aux anciennes puissances coloniales a été une erreur historique monumentale. Ces puissances n’avaient, et n’ont toujours, aucun intérêt à voir émerger des Etats africains puissants et indépendants. Le maintien d’une certaine instabilité, d’une dépendance sécuritaire et économique, leur permet de continuer à piller les ressources naturelles du continent en toute impunité.

Il est donc absurde — et même dangereux — de continuer à suivre les conseils des « partenaires » occidentaux qui répètent que la priorité est au développement économique et non à la défense. Dans les faits, un pays qui ne peut se défendre n’a pas d’économie. Un hôpital ou une école ne servent à rien si le territoire est livré aux groupes armés. Une route ne fait pas avancer un pays si elle est empruntée par des forces étrangères ou des milices pour transporter des ressources volées.

Demander à un prédateur de veiller sur sa proie, c’est faire preuve de naïveté, voire, d’une profonde irresponsabilité politique. Les élites africaines doivent prendre conscience que l’indépendance réelle passe par l’autonomie militaire.

V. Le réveil militaire africain : L’exemple du Burkina Faso

Face à la menace terroriste grandissante dans la région du Sahel, certains dirigeants commencent à changer de paradigme. Le capitaine, Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a compris que la première condition de survie de son pays est une armée nationale forte, enracinée dans le peuple, motivée par la défense du territoire et non par des privilèges ou des intérêts étrangers.

En mobilisant la jeunesse, en rééquipant les forces armées, en mettant fin aux coopérations militaires inefficaces avec les anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso tente de bâtir une défense souveraine et populaire. Ce modèle, encore fragile, mérite d’être étudié et soutenu. Il pourrait inspirer d’autres pays africains confrontés aux mêmes défis.

L’histoire récente de l’Afrique postcoloniale montre une vérité évidente : Sans armée forte, pas de souveraineté ; sans souveraineté, pas de développement réel. Le continent africain ne pourra jamais profiter de ses richesses tant qu’il sera incapable de se défendre contre ceux qui veulent les exploiter. Les discours sur la démocratie, les droits de l’homme ou la bonne gouvernance restent creux si, dans les faits, les Etats africains restent vulnérables aux ingérences extérieures et aux groupes armés. Il est temps que les dirigeants africains cessent d’écouter les conseils biaisés de ceux qui ont toujours profité de leur faiblesse. La priorité absolue doit être la construction d’institutions militaires solides, efficaces, nationales. Le développement viendra ensuite — protégé, garanti, durable. L’Afrique doit enfin comprendre que la paix ne se quémande pas. Elle se construit, les armes à la main, par une volonté politique inébranlable.

Jean-Claude Djéréké

est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).