X

INDEPENDANCE DU CAMEROUN : Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une « guerre » pendant et après la décolonisation (qui a fait des centaines de milliers de morts)

Date

Le président français a reconnu, ce mardi, 13 août, que la France a mené une « guerre » au Cameroun pendant la décolonisation, contre des mouvements insurrectionnels avant et après l’indépendance de 1960, marquée par des « violences répressives ». Il s’est exprimé dans un courrier à son homologue camerounais, Paul Biya, rendu public mardi. On se souvient du voyage du premier ministre, François Fillon, le 20 mai 2009, au Cameroun, où il avait déclaré urbi et orbi que c’était faux de parler des massacres de l’armée française au Cameroun où la mission civilisatrice de la France avait été positive. Fillon avait été critiqué comme jamais par les Camerounais et il ne s’y est plus pris dans un tel exercice négationniste. Maintenant que la France par son président reconnait les massacres, qui pourrait-il encore contredire ?

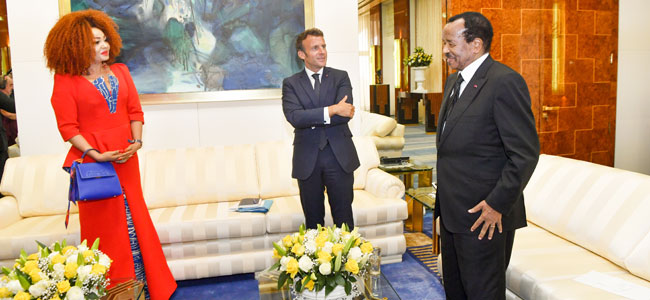

Le passé colonial français n’a pas seulement causé de grands torts à l’Algérie. La France a aussi commis un génocide (terme non utilisé par les historiens du rapport) au Cameroun pendant ses années de présence militaire avant et après l’indépendance de ce pays. Emmanuel Macron endosse, ainsi, les conclusions d’un rapport d’historiens qui lui avait été remis en janvier 2025, et qui faisait, clairement, ressortir qu’une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle « les autorités coloniales et l’armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple », ajoutant que « la guerre s’est poursuivie au-delà de 1960 avec l’appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes » (sur notre photo, Emmanuel Macron à Yaoundé en juillet 2022 en compagnie du couple présidentiel camerounais).

Il faut préciser que la commission qui était composé d’historiens français et camerounais, avait beaucoup divergé sur certaines approches et plusieurs termes utilisés. C’est ainsi par exemple que les historiens camerounais avaient souhaité utiliser le terme de génocide quand leurs homologues trouvaient ce terme excessif et inapproprié. Il faut aussi dire que les historiens français ont désapprouvé l’utilisation du napalm par l’armée française pour venir à bout, parfois, de la résistance des Camerounais. Le napalm qui était déversé à partir des avions qui survolaient des localités où se concentraient des résistants comme certaines quartiers de Douala.

Si l’image de la France n’est pas bonne au Cameroun, c’est parce que ceux qui ont combattu pour l’indépendance, en l’occurrence, le parti, Union des populations du Cameroun, n’ont pas bénéficié de leur lutte. La France coloniale avait massacré les leaders de ce parti comme Ruben Um Nyobe, Félix Moumié, et d’autres et imposé comme interlocuteurs, ceux qui n’y avaient pas participé ou ne voulaient même pas d’indépendance. C’est ainsi que le pouvoir était revenu à un ressortissant du Nord, Ahmadou Ahidjo, alors que l’indépendance fut arrachée par les populations du Sud et de l’Ouest où les luttes se menaient. C’est la raison pour laquelle les premières années de l’indépendance du Cameroun ont servi au pouvoir colonial d’Ahmadou Ahidjo à éradiquer les poches de résistance dans les pays bassa et bamiléké jusqu’au milieu des années 70. On se souvient qu’Ernest Ouandié et ses camarades d’infortune, à savoir, Raphaël Fotsing et Gabriel Tabeu surnommé « Wambo le Courant », fut fusillé sur la place publique, le 15 janvier 1971, à Bafoussam, tandis que le dernier résistant dans le pays bassa, Yetna Léba, fut assassiné le 13 mars 1973, dans la zone de Songmbengue – Poutkak. Pour marquer les esprits, les autorités promenèrent la tête tranchée de Yetna Léba avec sa longue barbe dans toute la Sanaga maritime pendant plusieurs semaines. A Edea, on l’exposa pendant trois jours devant le dispensaire Delangué où on invitait les enseignants à y faire défiler leurs élèves. Bref, les Camerounais des tribus bassa et bamiléké gardent un mauvais souvenir de la colonisation française.

C’est la raison pour laquelle, en juillet 2022, le président français avait demandé à des historiens de « faire la lumière » sur l’action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l’indépendance du pays, obtenue en 1960.

Se basant sur des archives déclassifiées, des témoignages et des enquêtes de terrain, le rapport de plus de 1.000 pages, qui en est sorti, vise à combler le « vide mémoriel », malgré quelques ouvrages reconnus, sur ce pan d’histoire sanglant.

« Côté français, la guerre du Cameroun est une terra incognita des mémoires sur le passé colonial… Côté camerounais, les mémoires sont marquées à vif », constate le rapport.

Divisé en quatre parties chronologiques, l’ouvrage étudie, notamment, le glissement de la répression vers une véritable « guerre ». Se déroulant dans le Sud du pays bassa et à l’ouest bamiléké du pays entre 1956 et 1961, elle a fait « des dizaines de milliers de victimes », selon le rapport alors que des historiens camerounais parlent, eux, de plusieurs centaines de milliers de morts. La différence est quand même énorme, ce qui laisse penser que des recherches doivent continuer à être menées.

Le rapport sur le Cameroun et les recherches appelées à le prolonger « vont , qui nous permettre de continuer à bâtir l’avenir ensemble, de renforcer la relation étroite qui unit la France et le Cameroun, avec ses liens humains entre nos sociétés civiles et nos jeunesses », a appelé de ses voeux Emmanuel Macron, qui n’a rien dit d’éventuelles réparations alors que les Camerounais y tiennent énormément. On ne peut pas fermer une page aussi douloureuse avec un petit rapport d’un millier de pages sans indemniser les centaines de milliers de familles qui en ont souffert et sans ériger des monuments pour perpétuer un souvenir vivace.

La partie camerounaise n’a pas encore réagi, la période n’étant pas propice à un tel débat avec l’arrivée très prochaine de la campagne présidentielle. Mais, tôt ou tard, Yaoundé prendra acte de la position de la France, et réclamera, sans aucun doute, des réparations pour la poursuite d’une relation sereine et apaisée. On pense même que c’est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n’en a pas parlé. C’est aux Camerounais de dire ce qu’ils attendent…