X

PRESIDENTIELLE AU CAMEROUN : Un pays à la croisée des chemins

Date

Ce dimanche, 12 octobre 2025, les électeurs camerounais seront appelés aux urnes pour choisir leur président. Pour beaucoup d’observateurs, l’issue du scrutin ne fait guère de doute : Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, sera réélu sans surprise. Après plus de quarante-trois ans à la tête de l’Etat, son règne suscite autant de lassitude que de résignation. Ses partisans mettent en avant la stabilité du pays, l’absence de guerre civile (encore que les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sont en conflit ouvert contre le pouvoir central depuis huit ans tout comme l’Extrême-Nord où les infiltrations de la secte Boko Haram n’ont jamais réellement cessé), ou de coup d’état en dehors de la tentative de coup d’état – fortement réprimée – des partisans d’Ahmadou Ahidjo en avril 1984), mais la majorité des Camerounais estiment que le bilan du régime est largement négatif, sinon catastrophique, si on le compare à celui de pays africains comme la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Sénégal ou le Ghana.

Un pays immobile face au progrès des autres

Symbole de cette stagnation, la route Douala-Yaoundé, artère vitale reliant les deux plus grandes villes du pays, demeure un chantier éternel. Des dizaines de voyageurs y ont perdu la vie, victimes de routes étroites, mal entretenues, pleines de nids d’éléphants, et d’un projet d’autoroute de 196 kilomètres annoncé depuis deux décennies (sur notre photo, le candidat Paul Biya à Maroua pendant son seul meeting de campagne, égrenant la liste de projets de son futur septennat). Pendant ce temps, ailleurs, en Afrique de l’Ouest, des infrastructures modernes ont vu le jour, des réseaux ferroviaires se sont modernisés, des zones industrielles ont émergé. Au Cameroun, la lenteur administrative et la corruption chronique étouffent l’initiative privée et découragent l’investissement.

Certes, la très relative paix que connaît le Cameroun ne suffit pas à masquer l’échec du développement. Beaucoup reconnaissent aujourd’hui que Paul Biya n’a pas fait mieux que son prédécesseur Ahmadou Ahidjo. Sous ce dernier, le Cameroun était respecté et admiré : Sa compagnie aérienne, Cameroon Airlines, desservait plusieurs grandes capitales du monde, la Société des transports urbains du Cameroun (SOTUC) facilitait la mobilité dans les grandes villes, la Société de développement du coton (SODECOTON) et d’autres entreprises publiques soutenaient l’économie nationale, avec comme support technique et financier, la Société nationale d’investissement (SNI) dont le but est de gérer les participations de l’Etat et des pouvoirs publics dans le secteur productif. La fierté nationale était réelle, le Cameroun étant considéré, au moment du départ du pouvoir d’Ahmadou Ahidjo, en novembre 1982, comme le meilleur risque en Afrique. Pour preuve, les jeunes, contrairement à aujourd’hui, n’éprouvaient aucun besoin de quitter leur pays. Certes, ils allaient à l’étranger pour étudier mais retournaient au pays pour travailler dans la grande majorité des cas.

Le déclin des institutions et la crise morale

Sous le régime Biya, tout ce qui faisait la grandeur et la vitalité du Cameroun semble avoir été liquidé. Au moins, les trois-quarts des entreprises publiques ont été privatisées ou démantelées, souvent, dans l’opacité la plus totale. L’Etat s’est affaibli, la corruption s’est enracinée, et le mérite a été remplacé par la loyauté au parti au pouvoir. Pire encore, des affaires d’assassinats politiques ou de disparitions jamais élucidées ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire nationale. Le pays a perdu nombre de ses fils les plus brillants, dans un silence pesant et une impunité généralisée.

Ce qui choque davantage, c’est que Paul Biya, ancien élève du Petit Séminaire, a été formé dans la tradition chrétienne où résonne le commandement « Tu ne tueras pas ». Les valeurs de justice, de vérité et de compassion semblent avoir été reléguées au second plan au profit du culte de la personnalité et de la peur. Les élites politiques, loin d’incarner le service de la nation, se sont enfermées dans des cercles d’intérêts et de privilèges, coupés du peuple qu’elles prétendent représenter.

Une église lucide face à la dérive politique ?

Face à cette situation, certaines voix du clergé n’ont pas hésité à dénoncer la dérive autoritaire et la manipulation du processus électoral. Certaines voix, pas toutes, ce qui montre la division au sein de l’épiscopat catholique. Du côté des autres confessions religieuses, on est à peu près aligné derrière le candidat du pouvoir. L’archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, et son prédécesseur, le cardinal, Christian Tumi, ont, plusieurs fois, déclaré que, si les élections présidentielles étaient véritablement transparentes et équitables, Paul Biya serait battu sans appel. Leur message, à la fois moral et prophétique, met en lumière le fossé entre les principes démocratiques proclamés et la réalité du pouvoir au Cameroun.

Les appels à la conscience et à la responsabilité citoyenne se heurtent toutefois à un cynisme alimenté par la pauvreté. Il est triste, voire, humiliant, de voir des pères de famille accepter de soutenir un régime qui les a appauvris, simplement parce qu’on leur a remis 2 000 F CFA (3 euros), un morceau de pain et un jus d’orange pour participer au meeting du parti au pouvoir dans le cadre de la présidentielle. Ce marchandage électoral traduit l’échec d’un système qui a réduit la politique à la survie et la dignité humaine à une simple transaction.

Un pays qui mérite mieux

Le Cameroun d’aujourd’hui n’est plus celui que les générations précédentes ont connu. Ses jeunes, formés, dynamiques, inventifs, peinent à trouver leur place. Beaucoup rêvent d’émigrer, faute d’opportunités et d’espoir. Pourtant, le pays est riche : Très riche de ses ressources naturelles, de sa diversité culturelle, de ses talents. Ce qu’il lui manque, c’est une vision, une volonté politique de reconstruire sur des bases saines, loin du clientélisme et de la peur.

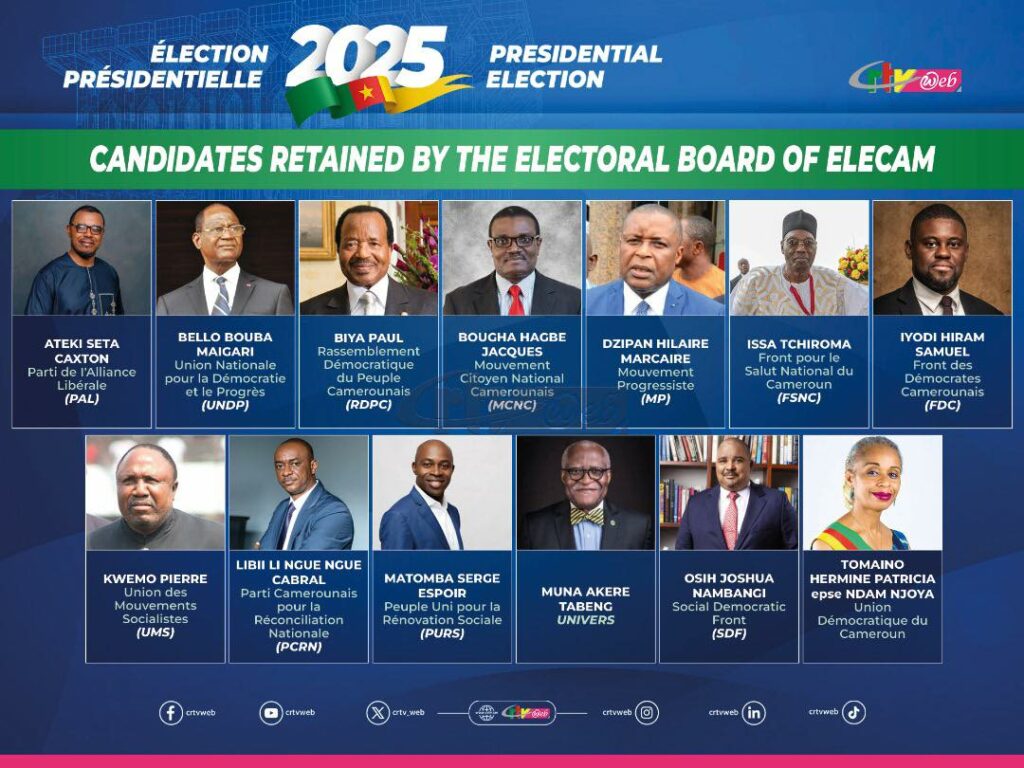

Les élections de ce 12 octobre auraient pu être l’occasion d’un sursaut, d’un renouveau démocratique. Mais, sur les dix candidats en course, au moins, sept feraient juste des directeurs ou de très bons chefs de service dans les ministères. Qu’ils (osent) briguer la magistrature suprême montre le marasme politique et moral dans lequel surnage le Cameroun. Voilà pourquoi pour beaucoup, cette présidentielle n’est qu’un rituel sans enjeu, un scénario déjà écrit. Et pourtant, même au cœur du désenchantement, demeure une certitude : Le Cameroun mérite mieux que la résignation. Il mérite une gouvernance fondée sur la transparence, la justice et la dignité. Il mérite des dirigeants capables d’écouter, de servir et de rêver avec leur peuple. Peut-être qu’un jour, le pays retrouvera-t-il cet élan de fierté et d’espérance qui l’animait jadis. En attendant, le scrutin du 12 octobre rappellera une fois de plus cette vérité amère : Sans justice, sans vérité, sans courage, aucune élection ne peut vraiment changer un pays.

Le cri de cœur de l’Ivoirien Jean-Claude Djéréké (qui a résidé au Cameroun)

Il est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)